1.無謀な挑戦

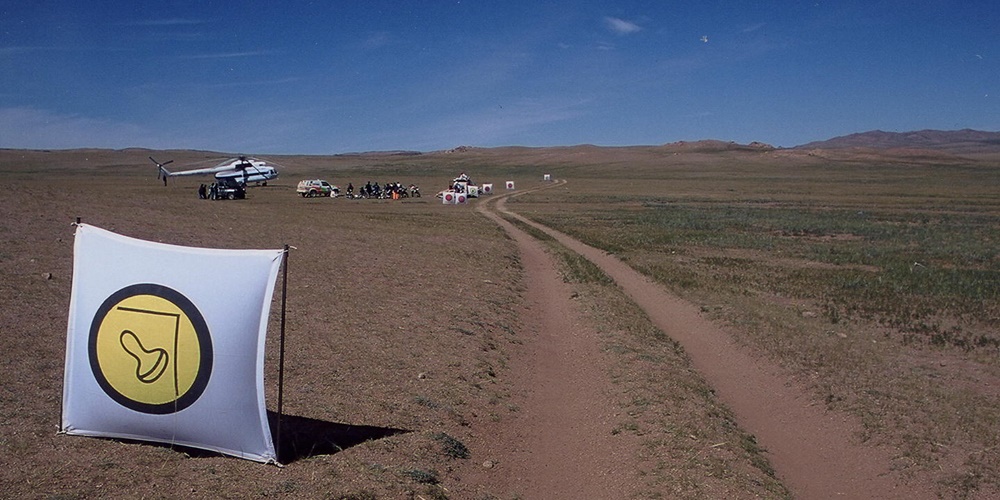

2000年8月、僕と父は、地平線の彼方まで広がる大草原と、成層圏まで突き抜ける蒼い空を抱くモンゴルの大地を駆け抜けることになった。

ラリーレイド・モンゴル2000への挑戦を表明したのである。国際ラリーに、親子チームでの参戦することにした。父がドライバー、僕がナビゲーターである。2人とも本格的な国際ラリーへの参戦は初めてだ。ド素人チームが、いきなり国際ラリーに挑戦するのである。無謀極まりない。

ラリーには、大冒険や浪漫という胸を熱くさせるようなイメージがある。と同時に、常に重大な事故やトラブルと背中合わせだという厳しい現実もある。しかし、そのリスクを補って余りあるほどの“激しく魂を揺さぶる何か”が、僕らをラリー挑戦へと駆り立てた。

ラリー参戦は、父も僕も長年の夢だったし、精神的、肉体的に極限状態にまで追い詰められた時に、はたしてどこまで頑張れるのか、自分自身を客観的に試してみたかったというのも大きな参戦理由である。

僕は常々、人間は危機的状況に遭遇した時にこそ、その真価を問われるのではないかと考えている。

また親子チーム結成にも大きな意味があった。親子で何か一つミッションをやり遂げる、そのことに僕は深い意義を感じていた。それに親子でパートナーシップを組むことのメリットも大きい。それは、お互いをある程度知っているという点である。見知らぬもの同士がチームを組む場合、まずお互いがどういう人間なのかを理解することから始めなければいけない。

相手がどのような性格や価値観の持ち主なのか。その能力や人間性は信頼に値するのか。リズム感が合うのかどうか。それらを理解し、もしも誤差がある場合にはお互いに修正するなどして、信頼関係を構築していく期間が必要とされる。

ところが親子の場合は、お互いの長所や短所をすでにある程度把握しているので、その負担が軽減される。

長年の経験から、相手を感覚的に理解しているからともいえるが、お互いの中に宿る同じ血が、むしろそれを容易にさせているのではないだろうか。つまり、お互いが持つ長所や短所を自分の中に見つけることができるのである。そういう意味で、そもそも親子は運命共同体である。

だからといってすべての親子が、必ずしも信頼関係を構築しているとは言えないのも事実だ。

われわれ親子はどうであろうか。父がこの放蕩息子をどう思っていたかは知らないが、それを確かめる意味でもこのラリーには価値があった。

逆にデメリットは、親子であるがゆえに、遠慮したり甘えた態度をとってしまう可能性が否定できないことである。

はっきりと指摘すべきことがあったとしても、親に対する遠慮から口を閉ざしてしまったり、あるいは口を開いたとしても、息子からの厳しい指摘に対して父が気分を害してしまう可能性もあり得る。

だからこそ僕は、今回の親子チーム結成にあたって、父を自分の親として見るのではなく、一人のパートナーとして見ようと決意したのである。遠慮なく、言うべきことははっきりと伝えるという覚悟を決めていたのである。

僕らのチーム名はTEAM A-TEC。別名チーム子連れ猪。お互いの干支である“猪”をシンボルマークとして背負い、モンゴルの大地を爆走しようとしていた。

ラリーレイド・モンゴルは、山田徹氏率いるSSERオーガニゼーションが主催する国際ラリーで、今回で6回目を迎える。2000度大会の参加台数は、2輪部門が二十六台、4輪車部門が9台の合計35台である。

エントラントの大多数は日本人選手であったが、2輪部門でベルギー、フランスから各1名、地元モンゴルから5名、4輪部門でもモンゴルから5台10名がエントリーしている。

僕らの競技車両はスズキ・ジムニー。軽自動車での挑戦である。他は3000ccクラスの競技車両ばかり。日産・テラノを駆る長谷見昌弘選手、日本が誇る“世界のスガワラ”、菅原義正選手をナビゲーターに、近藤聡子選手がステアリングを握るいすゞ・ビッグホーンの「チーム・スガワラ」。同じくビッグホーンの宇賀神、塩原組「チーム・パラダイス」。

その他5台は、すべて地元モンゴルからの出場である。競技車輌は、全車ロシアン・ジープという車種で、一昔前の軍用車の面影を残す。古さと無骨さを隠せないが、その頑丈さは一目瞭然であった。

8月14日、いよいよラリー開幕の朝を迎えた。

スタートを待つ間、ステアリングを握る父の右手に力が入っているのがわかった。左手は、何度も確かめるようにギア・チェンジを繰り返していた。

とにかく、2人にとってはラリーも、親子でのミッションも初めてのことなのである。未知の世界へ飛び込む寸前の期待と不安とを、一身に感じていた。

午前8時、ラリー開幕のフラッグが振られた。まずバイクからのスタートである。チンギス・ハーンホテル前からパリ-ダカを3度征した不屈の男ガストン・ライエ選手を先頭に、バイク組が続々とスタートを切って行く。

取り囲む人々の歓声と、音楽隊の少し調子の外れたファンファーレに包まれながら、午前8時25分、われわれのラリーが幕を開けた。

2.試練の序章

ラリー初日は、ウランバートルから西へ646.48キロの道のりである。競技区間であるスペシャル・ステージ(SS)は、170.23キロ。ラリーは、このSSのタイムで競われる。

僕らはまず、アルベイヘールまで続く456.64キロのリエゾン(移動区間)を走り出した。ホテルを後にして、スフバートル広場を右手に眺めながら、市内を横切る1番大きな通りをひたすら西へ走る。

10キロも走ると、鳥居のような巨大な門が現れた。ウランバートル市の境界線を示すゲートだ。まるで異界への入り口のようである。ゲートの向こうには、手つかず広大な大地が広がり、ただ一本の舗装路が続いているだけであった。

450キロあるとはいえ、アルベイヘールまでのリエゾンは、一本しかない平坦な舗装路を道なりに進むという単調なルートである。ラリー未経験者にとっては、ラリーの感覚をつかむための最適なルートであった。

それにしてもひどい道だ。首都から郊外へと伸びるこの舗装路は、間違っても快適とはいえなかった。アスファルト上に走る無数のクラック、そして穴。舗装路の至るところに無数の穴が点在し、虫が食ったような状態になっているのである。とても真っ直ぐには走れない。

穴に少しでも足を取られようものなら、ものすごい衝撃に襲われる。 父もこの荒れた舗装路に慣れようとしていた。強い衝撃が来るたびに、ステアリングを握る父の両腕に力が入るのがわかった。この種の振動と衝撃は、僕にとっては初めての経験であった。それは車体を通り抜けて、身体に直接響くのである。衝撃を受けるたびに、思わず身体に力が入る。ロー・キックやボディ・ブローに対して、身構えた時のようにだ。

この激しい揺れとともに僕を悩ましたのは、“臭い”だった。

このジムニーには、ラリーのために特別に取りつけられた耐火燃料タンクが積載されている。ガソリンのツンと鼻を突く独特な臭いだ。父は仕事柄ガソリンの臭いには慣れているため、別段気にしてはいなかったが、それは僕にとっては耐えがたいものだった。

必死でその臭いに順応しようと試みたが、なかなか身体が受けつけない。むしろ身体は拒絶反応を示し始めた。急にめまいがして、口の中に胃液の臭いが充満する。

今にも嘔吐しそうであった。それを必死に我慢しながら、ナビゲーションを続けていた。窓を開け、外気を浴びると少しは楽になった。朝から降り続いていた小雨が止み、雲の切れ間から光が差してきた。最高の景色が広がってゆく。それだけが、僕の気分を和らげる唯一の薬だった。

アルベイヘール到着後、わずかな休憩を挟んでいよいよ本日のスペシャル・ステージが始まる。それまで穏やかだった選手たちの表情が、キュッと引き締まった。長谷見選手を先頭に、近藤・菅原組、次いで僕らの順であった。スタートを待つ間、緊張感がグッと高まった。

父はクラッチを踏んだ状態で、何度もアクセルと踏み込んだ…。

高鳴るエンジン音と鼓動。額に汗がしたたる。思わず手で拭おうとしたが、ヘルメットに遮られた。ヘルメットを被っていることも忘れるほど、気持ちが高揚していた。仕方なく僕はヘルメットを軽く叩いた。

スタートの合図は、スタッフが指差しで行う。指が進行方向に向けられた。スタートだ。

ジムニーは、勢い良くむき出しの大地を削りながら走り出した。大草原への船出である。しかし、すぐに激しい振動がやってきた。ピストと呼ばれる天然の踏み分け道は、草原を軽やかに駆けるという幻想を打ち砕いた。再び嘔吐感が襲ってきたのである。

僕は必死に頭を固定しながら、ナビゲーションに集中しようとしていた。

しかし走り出して間もなく、僕はパニックに陥った。秒単位でのライン選択が求められた。しかし、どのラインを走れば良いのかまったくわからないのだ。

ピストは1本道ではなく、何本ものラインが平行にまたは蛇行しながら刻まれている。一応、メインピストと思われるくっきりとしたラインも存在するが、それがオンルートであるとは限らない。

焦りは不安に変わり始めていた。しかし、冷静さを失ったわけではなかった。少なくとも父には、不安の色を悟られないようにしなければならない。しかし、口数はしだいに少なくなっていった。

僕は適当にライン取りの指示を与えながら、どうするべきか全神経を集中させて考えていた。口が裂けても道がわかりませんとは言えなかった。

ナビゲーションと格闘すること数十分。やがて感覚を掴み始めた。眼がルートブックに追いつくようになってきた。すると前方に、近藤・菅原組のビッグホーンを見つけた。僕はホッと胸をなで下ろした。進む方向は正しいようだ。

しばらくすると後方から、「チーム・パラダイス」宇賀神・塩原組のビックホーンも爆音とともに迫ってきた。鬼気迫る走りである。あっという間にジムニーを抜き去り、菅原・近藤組のビッグホーンをも追い越して行った。

地平線の彼方の雲行きが怪しくなってきた。空は再び厚い雲に閉ざされ、辺りが薄暗くなり始めた。小雨も降り出していた。

そのとき、前方の地平線で何かが宙に舞った。土ぼこりのようなものが宙に舞った。何かが起こっていた。

しばらく進むと、目を疑うような光景が飛び込んできた。

ビッグホーンが大破していたのである。宇賀神・塩原組のビックホーンだ。右フロント部分がグチャグチャに潰れている。助手席の窓ガラスが粉々に割れ、天井にもダメージを受けていた。かなり損傷が激しいようだ。

われわれが駆け寄って行くと、すでに菅原・近藤組が救助に駆けつけていた。幸運にも宇賀神、塩原両選手ともに大きなケガはなく、すでに右タイヤに食い込んだフレームをバールで押し戻そうとしているところだった。

どうやら深い窪地に右前から突っ込み、勢い余って斜めに一回転してしまったらしい。左天井のダメージは、着地の時にまず助手席側から大地に激突したことを示す証拠である。運転席を保護するロールバーが、もし取りつけられていなかったとしたら…。僕は思わず身震いした。

気持ちを取り直し、僕らは前に進んだ。 ピストが果てしなく続いている。スピードを増すジムニー。大地のうねりに合わせて、車体が悲鳴を上げる。激しい揺れと振動はさらに続いた。僕の身体も悲鳴を上げていた。体力は限界に近づいていた。僕は歯を食いしばった。精神力だけが命綱だった。

長い長い道を乗り越え、やっとの思いで初日のSS、170.23キロを走り抜いた。その後、約20キロのリエゾンを消化し、初日のビバーク地にたどり着いた。

這いずり出るように、僕は車から降りた。かがめていた身体を伸ばすと、関節や筋肉が悲鳴をあげる。平行間隔もまだ戻らない。特に足腰、首筋、脇腹などがひどい筋肉痛になっていた。打ち身もある。

どうやらラリーで必要とされる体力は、一般的なスポーツに必要とされる体力とは、やや趣きが異なるようである。たった1日走っただけなのに、もう身体がガタガタになってしまった。

「とんでもない世界に足を踏み入れちまったぞ…」

これからの残り7日間、はたして身体が耐えきれるのかどうか、心配になってきた。

夜は早めに床に着くことにした…。

3.エンジン・トラブル

2日目は、バヤンホンゴルからオリアスタイまでの538.27キロ、いきなりSSから始まる。511.18キロという長めのSSだ。今日は真西に向かって、ほぼ真っ直ぐに進むコースである。スタートからしばらくの間、緩やかな登りが延々と続いていた。

地平線を越えると、また地平線が現れる。そんな大地との鬼ごっこを、エンドレスに続けているような感じだった。ひたすら空に向かって登り続けるピストは、そのまま天にまで繋がっているような錯覚を覚えさせた。

いったいどこまでこの道は続いているのだろう。モンゴルの大地はどこまで雄大なのだろうか。

途中、パワーに勝るモンゴル人選手のロシアン・ジープが真っ黒な排気ガスを撒き散らしながら追い越して行った。あのゼブラ模様は、ダルハンジャルガル、ハグヴァシュレン組だ。

僕はにっこり笑って親指を立てた。彼らもそれに応えた。

しかし、僕らがしばらく進むと、先ほど追い越して行ったばかりのゼブラ・ジープが立ち往生しているのである。年代ものだけに、どうやらエンジンに問題を抱えているらしい。オーバーヒートでもしたのだろうか。

“大丈夫か?”とサインを送ると、“オーケーだ、先に行け”という合図が返ってきた。

ところが、しばらくして枯れ川の谷間を走行していると、立ち往生していたはずのゼブラ・ジープが突然現れ、目の前を走っているではないか。いったいどこから現れたのだろうか。地中から突然、姿を現したとでもいうのか。われわれはミスコースをしていないはずだ。さすがは地元の人間だけあって、近道を知っていたのであろうか。

ロシアン・ジープとの鬼ごっこは、結局最終日まで続けられた。

僕らは何の問題もなく、淡々と走り続けていた。ドライビングも、ナビゲーションも順調だった。父も手応えを感じているようである。2人の競走意識のベクトルが、このとき初めて同じ方向を向いた。

ジムニーは、さらにスピードを上げていった。

丘陵地帯のピストは、ところどころ逆バンクになっている場所もあった。

進行方向に対して、左が山側、右が谷側という傾いた状態のピストがしばらく続いていたのであるが、それが右に左に蛇行していたために、進行方向に対して左曲がりのピストでは車体が右方向に傾きすぎてしまうのである。

何度も横転しそうになりながらも、なんとかその丘陵地帯を抜け、270キロ付近で360度の視界が望める大平原地帯に出た。

そのとき、突然エンジンがおかしな音を立て始めた。ノッキングし始めたのである。

父はすぐに異常に気づき、車を停車させた。

そして確かめるように再度、イグニッションを回す。エンジンは回り出したものの、しばらくするとまたノッキングをし始め、息絶えるようにエンジンは停止してしまった。

いったいどうしたのだジムニー。今まで軽快に走っていたではないか。

父は無言のまま、おもむろに工具を取り出し作業を始めた。

僕は訳のわからないまま、父の作業を見守るしかなかった。自動車の構造に関する知識をまったく持っていなかったため、故障の原因すら想像できなかったのだ。

父はまず、コンピュータを交換した。しかし、エンジンはかからない。

父は相変わらず黙りこくったまま、故障の原因を考えていた。時間だけが刻々と過ぎてゆく。

ふと周囲を見まわすと、空と大地以外何もなかった。どの方向を向いても、見えるのは丸い地平線だけなのである。人の気配もまったくなく、動物の影すら見えない。急にものすごい孤独感が、僕を包んだ。もちろん父と2人なので、言葉通り“孤独”ではない。しかしその場所は、2人でいることすら忘れさせてしまうほどの圧倒的な寂漠感を感じさせたのである。

そして、“リタイア”という言葉が、初めて脳裏で点滅し始めた…。

父はボンネットの中を覗きこんで、黙々と原因を探すべく全神経を集中させていた。

すると突然、父が叫んだ。

「ちょっと待てよ!」

時々かかるエンジン音を聞き較べていた父の頭脳に、突如ヒラメキが走った。父はその直観を確かめるため、多少興奮した様子でボンネットをまさぐり始めた。

ビンゴ!

ついに故障を発見した。

ヒューズ・ブルリンクの炭素化が原因だったのである。

ヒューズとは、車の電気系にある大きさ以上の電流が流れた時に、回路を保護する目的で電流を断ち切る仕掛けのことである。配線が溶けて切れることによって電流を断つ仕組みになっているのだが、そのヒューズ・ブルリンク配線が黒く炭素化してしまっていたのである。電流がそこで遮られてしまっていたことが、エンジントラブルの原因だったのだ。

ジムニーは再び怪気炎を上げた。

僕らは再び、ラリーを再開することができた。

4.砂漠の迷宮

ラリー3日目、身体は今朝は比較的楽だった。気分も最高に盛り上がってきている。今日は、いよいよ砂丘地帯の登場なのである。

3日目はオリアスタイを基点としたループコース。スタート地点がゴールとなる。275.75キロのSSのみで行われる。

午前10時にスタート。僕らは約100キロを消化した頃、地平線の彼方に黄金色に輝く砂丘地帯が広がるのを確認することができた。それは、まるで陽炎のように揺らめきながら、大地から極端に盛り上がっていた。砂丘だけが草原から浮いているようにも見える。

目の前に広がる赤茶けた砂丘と、紺碧の空とのコントラストは、目に焼きつくほどの美しさであった。雲の切れ間から差し込んだ光が、砂丘だけを照らしていた。まだ見ぬ恋人が、微笑みながらそこに待っていた。

ついに僕らは砂丘に足を踏み入れた。一面に砂の海が広がっていた。しかし、今にも溢れそうな高揚感を裏切るかのように、砂丘はすぐに迷宮と化した。僕は現在位置を見失い、パニックに陥ったのである。

だがすぐに冷静さを取り戻し、徐々に砂地でのナビゲーションに慣れていった。砂丘の中では、ドライビングも相応のテクニックが要求される。速度を上げ過ぎても、下げ過ぎてもスタックしてしまうからである。

ときどき、砂に足を取られそうになるが、見事なアクセル・ワークで車体を浮かすように脱出していった。なかなかの走りだった。僕らは、砂丘をいくつも越えながら、黒い岩山の尾根を目指して登っていった。

山の麓に沿って進むと、急に見下ろすような形で景色が広がった。かなり標高の高い位置まで登ってきたのだろう。向かって右側の地平線には、別の砂丘が見える。

その砂丘に向かって、光を反射させながら伸びて行く一筋の砂煙を発見した。シルバーとブルーの車体、「チーム・スガワラ」のスペース・ビッグホーンだ。その後ろに2台ほどバイクが追走している。

しかし、何かがおかしい。

僕のマインドは、そのルートは間違っていると訴えていた。しかし菅原さんが判断を誤るはずがない。父はステアリングを右側のルートへと切り、スペース・ビッグホーンを追いかけようとしていた。

僕が慌てて父を静止すると、父は怪訝な顔つきでこちらを見た。

菅原さんと異なる判断を、今僕は決断しようとしていた。ものすごい葛藤が心の中に渦巻いた。究極の選択である。ラリーの大先輩、菅原選手を信じるのか、ド素人である自分の判断を信じるのか。

僕は腹を括った。

「右じゃない。このまま直進してください」

力強く父に宣言した。

「はあ?!」

父は、あり得ないものでも見たかのように顔をしかめた。その顔には、僕の言っていることの意味がわからないと書いてあった。

しかし、僕の鬼気迫る気迫に気圧されたのか、父は渋々、僕の判断に従ってくれた。覚悟を決めると、急に身体中の血がたぎり出し、心臓が高鳴った。一方で、頭脳は冷徹なまでに明瞭さを増していった。

僕は目の前のピストに、全神経を集中させた。

「本当にいいのか?本当に直進か?」

と父は、しつこく繰り返した。

しかし、僕は断固として前言を翻さなかった。

きっと半信半疑だったに違いない。それでも、僕の判断に従ってくれたことが嬉しかった。

5キロほど進むと、やがて本来の2差路と思われるポイントに出た。

「この2差路を右方向へ進んで…」

と指示を出した。

ここから、次のコマ図のポイントまで約5キロある。ルートブックによると、この5キロ先の地点には、目印として黄色いテープが括りつけてあるらしい。もし、5キロ進んでそのテープを見つけることができれば、僕の判断が正しかったことになる。

この5キロが、非常に長く感じた。結果を待つ間、緊迫した空気が車内に漂っていた。大見得を切ったものの、この判断が間違っていたら、いったいどうするのだ。込み上げる不安を必死に抑制しながら、僕は答えを待った。

鼓動はいっそう早くなる。

息の詰まるような時間。手の平は、じっとりと汗ばんでいた。そして…。

「ヨッシャ!!」

僕は叫んだ。

黄色いテープがあったのだ。

最高の瞬間だった。

きっと脳内麻薬が大量に放出されたに違いない。

鬼気迫る緊張感の開放は、突き上げるような絶頂感を僕にもたらした。拳を強く握り締め、何度もガッツ・ポーズを作った。興奮はしばらくの間、収まることはなかった。

僕はラリーの醍醐味を1つ味わった気がした。

岩だらけのガレ場を登り、ひと山越えると、ゴールまであとわずかだった。ハイスピードのピストが続く。

「残り15キロです」

僕が告げる。

すると、とたんに、父はアクセルをさらに踏み込んだ。ジムニーが、かつてないほどアグレッシブに激走する。そのとき、僕は轍の中央部にある大きな石を発見した。

「石!危ない!!」

言うが早いか、大砲に足元を撃ち抜かれたような強い衝撃がわれわれを襲った。炸裂音が辺りにこだました…。左フロントのタイヤがバーストしていた。

タイヤを石にヒットさせた時の衝撃は、凄まじいものだった。これまでの振動とは比べものにならなかった。ホイールは見事に変形していた。それは、物が壊れたことを瞬時に感じさせる破壊力だった。

僕らは車を止め、さっそくタイヤ交換の作業に取りかかった…。

しかし、父も僕もまだ気づいていなかった。このヒットが、明日から始まる長い長いドラマの引き金になろうとは…。このときは、まだ知る由もなかった。

5.大草原の1番長い日

4日目、身体は完全に回復していた。昨日までの肉体の疲労感がまったくない。消化器系もまったく問題がないようだ。それまで流し込んでいた食事も、充分味わってのどを通るようになっていた。

この日のルートは、オリアスタイから一転、進路を南へと変える。灼熱の太陽が大地を焦がす南ゴビ、ゾーモッドまでのトータル634.75キロ。今大会中、最長576.55キロのSSで競われる。

ラリーにも慣れ、過酷な環境にも慣れてきた。順位もそこそこの位置にいる。強い競走意識が、僕らには芽生えつつあった。

さらにこの日は、父が僕のナビゲーションを完全に信頼してくれていることまでが、手に取るように感じることができた。それは父の走り方、例えばルートの指示を与えてからのちょっとしたアクセルの踏み込み具合や、反応の1つひとつなどから、僕の判断に対する信頼度の高さを感じることができたのである。

ジムニーは、車体を激しく上下に揺さぶりながら、力走した。今日のSSへの意気込みからか、スピードばかりに気を取られ、この激しい揺れが車体に致命的な影響を与えていたことに、このときはまったく気づかなかった。

市街地を抜け峠道が始まった。父は、時折テールをスライドさせながら、峠道を勢いよく登っていった。やがて峠道は下りになった。足場は相変わらず良くない。ジムニーは、むき出しになった石の上を、軽く跳ねるように進んでいった。

すると僕は、助手席の足元から聞こえてくるカタカタという妙な音に気がついた。これまでには聞かなかった音だ。

父に異変を伝えると、父もまた耳を澄ませた。

父は首を傾げた。

父はこのとき、直感的に僕の足元で何が起ったのかわかっていたみたいだ。しかし、父の中にある“常識”が、その直感を打ち消していた。それは父にとっては起こり得るはずのないことだったのである。

さっそくジムニーの足元にもぐってみた。すると、なんと父が起こり得ないと思っていたことが起こっていたのだ。

リーフスプリングが折れていたののである。

スプリングは、路面からの衝撃を和らげるための最も重要な部品の1つである。特にオフロードを走行する車輌にとって、それは命綱のような存在だ。破損したのは、助手席側のリーフスプリング。ジムニーの前方リーフスプリングは、3枚の板を重ねて作られているが、そのうちの1枚が完全に折れていたのである。

それでも、折れた板が「親巻き」であったことが救いだった。3枚ある板バネのうち、最も重要なのは「親バネ」と呼ばれる1番長い板である。残りの2本は「親バネ」を補強するためのものであり、「親巻き」、「子バネ」と呼ばれている。

父はさっそく工具箱を取り出し、修理を始めた。時間のない中での修理だ。最低限のことしかできない。しかし、しばらく走ると「子バネ」まで折れてしまったのである。残るは「親バネ」1本のみである。

これにはさすがに、父も焦った。ジムニーはさらに速度を落とした。時速20キロ程度で走らざるを得なかった。それはまるで、ボディーブローをもらいつづけて徐々にステップが重くなってゆくボクサーのようでもあった。

もし、穴や障害物などに左タイヤをぶつけてしまえば、それが軽い衝撃であっても「親バネ」が折れてしまう危険性がある。「親バネ」が折れれば、走行不能となり即リタイアである。

大きくえぐられた穴やピストクロスなどに進入する時は、ギアを1速まで落として、ゆっくりと這うように進むしか方法はなかった。失敗は許されない。緊張感は一気に高まった。車内に漂う悲壮な緊迫感とは裏腹に、窓の外には壮大で美しい景色がどこまでも広がっていた。

それはまるで、目隠しをしたまま綱渡りをしているような気分だった。少しでもバランスを崩せば、奈落の底に落ちてしまう。カミソリの上を素足で歩いているような緊迫感があった。

父も相当、神経をすり減らしていたことであろう。それは、いかに早く走るかという技術ではなく、車を壊さないようにいかに丁寧に走るか、いかに確実に障害物を乗り越えるのかという技術である。

まるで曲乗りだった。

ルート上に現れる、無数の穴や溝、枯れ川を越えるたびに、全神経を集中させなければならない。父にとって、今日1日を乗りきるには、あまりにも厳しい条件ばかりであった。

これはある種の我慢比べである。忍耐力と集中力が途切れた時点で、ゲームは終了する。軽い衝撃を受けるたびに、リタイアという文字が脳裏に浮かぶ。全身に思わず力が入った。

しだいに空は明るさを失い、星の光が増していった。

辺りは急に、昼と夜とが渾然となって溶け合っているようなマージナルな空間に変わった。そこは現実世界と異界との境界線のような場所で、われわれの進む先には漆黒の闇が待ち受けていた。

モンゴルの夜は暗い。闇夜を照らすものは月明かりと、ヘッドライトだけである。ピストを照らす街灯などというものは、あろうはずがない。僕は目の前に広がる未知の世界に、恐怖すら感じていた。人類がまだ火を持たなかった時代に感じていた闇に対する恐怖とは、きっとこういう感覚なのであろう。

夜に突入し視界が悪くなったことで、われわれが完走できるための条件がまた一段と厳しくなった。

かなりの時間が、緊張感をともなったまま過ぎていった。すでに日付は変っていた。父も僕も、ジムニーでさえも、疲労はピークに達しつつあった。肉体的な疲労もだが、精神的な疲労がより強かった。われわれは極限状態に近づきつつあった。

ステアリングを握るのは父である。僕にできることは、ミスコースをしないことと、“祈る”ことしかなかった。張り詰めた精神状態の中で、僕はひたすら祈り続けた。

しかしそれは、苦しい時の神頼みではなかった。僕も父も自らの能力の限界を超えて、ここまで頑張ってきたのである。僕らの力でできることはすべてやった。しかし、すでに人智の範疇を超えていたのである。僕らが、今日のゴールまでたどり着けるか否かは、もはや運にかかっていた。だから、祈るしかなかったのだ。

睡魔が少しづつわれわれに忍び寄って来ていた。まぶたが急に重くなる。それだけではない。極度の疲労感や空腹感、焦り、緊張、恐怖といった感情が、渾然一体となって体の中でとぐろを巻いていた。

朝はもうすぐそこまでやって来ていた…。

6.奇跡

奇跡だった…。

われわれは瀕死のまま、634.75キロを走りきった。もうすぐ午前6時になる。ざっと21時間30分の激闘だった。父も僕も安堵の溜め息をつき、胸をなでおろした。2人ともリタイアすることなく、走りきれたことがまだ信じられなかった。

僕は感動していた。疲労で五感が軽く麻痺していたが、それはじわじわと全身の筋肉に染みわたっていった。僕らは2人で、この困難な状況を克服したのだ。今この瞬間、われわれは完璧なチームになった。僕は心地よい達成感を感じていた。

そして何より、僕の祈りが聞き届けられたことに感動していた。奇跡は起こったのだ。僕は絶体絶命の極限状態に置かれて、初めて“生かされている”ということを理屈抜きに実感した。

奇跡はこれだけではなかった。

5日目のSS開始時間が、正午だったのである。通常のように午前8時スタートであれば、到着から出発までに2時間もない。こんな短い時間では、とてもまともな修理などできなかったであろう。リーフスプリング破損という致命的な故障に加えて、予備のパーツもないのである。もし、充分な修理もなく走り出していたとしたら、今度こそリーフは完全に折れてしまっていたことであろう。

ツキはまだあった。5日目は、SSが100キロ程度の距離しかないのである。実質的な休息日だ。昨日の疲れを癒すための充分な時間が与えられていた。僕は、リーフ破損が4日目であったことに感謝した。もし、この日以外に破損していたとしたら、リタイアは免れなかったことであろう。

SS終了後、本格的な修理に取り掛かった。

リーフスプリングの予備を持っていなかったので、交渉の結果モンゴル人選手のロシアン・ジープから譲ってもらうことになった。

大修理は炎天下の中で行われた。

サンダーで余分な部分を切断し、アール調整のために大きなハンマーを何度も振り下ろした。しかし、このリーフは恐ろしく頑丈でびくともしない。何度叩いても、簡単には曲がってくれなかった。

噴き出す汗とともに、相当な体力を消耗した。他の選手も巻き込んで僕らは、まるで刀鍛冶の一団のようであった。すさまじい熱気の中で、一本の鋼鉄の板に魂を打ち込んでゆく。そしてリーフスプリングという立派な刀を作り上げているのである。父の意気込みと灼熱の大地に溶かされて、頑強なリーフは徐々に形を変えていった。

父の熟練した技術は、ロシアン・ジープのリーフをジムニー用のリーフに見事に変身させた。微妙な調整を経て、それは生き残った「親バネ」と一体になり、瀕死のジムニーに命の息吹を吹き込んだ。

僕は、父の自動車整備に対するプライドと執念を、これでもかというほど見せつけられた。

また、修理の間にこんなこともあった。車体をジャッキで持ち上げようとしたのであるが、地面が砂地だったためにジャッキが沈み、うまく持ち上げられなかったのである。解決法を伝授してくれたのは日本レーシング・マネージメントの鈴木さんだった。

「スペアのタイヤを下に敷いて、その上にジャッキをかえばいいんですよ…」

なるほど、その手があった。父は、感心したように何度もうなずいた。少し頭をひねるだけで良かったのである。非常にシンプルなアイデアであったが、われわれにはその発想が浮かばなかった。

父はいつも専門学校で、正しい工具の使い方を学生に指導しているという。無意識の中で、その“正しい使い方”にこだわっていたせいであろうか、このような簡単なアイデアを思考回路から排除してしまっていたと後で語っていた。父にとっては、この出来事は軽い衝撃だったようだ。

われわれが普通に生活している日常においては、父が普段学生に教えている“正しい工具の使い方”は、絶対原則なのであろう。しかし、ラリーにおいてはその前提条件は当てはまらない。ここではあらゆる事が、非日常なのである。

父は、目から鱗が落ちた思いだったと、このときのことを語っていた。

このような発想やアイデアは、その豊富な経験の中での創意工夫によって得られたものなのであろう。ラリーでは、限られた部品、限られた工具、限られた資材の中で車を整備し、走らせなければならない。

時には僕らのように、故障した部分の交換部品がなかったりするような不測の事態が起こる可能性すらある。それをいかに克服するか。そんな突発的な状況下でこそ、本当の意味での頭の良さが求められているのではないだろうかと僕は思う。

そこには、不測の事態を受けとめる冷静さや状況判断力、それを克服する柔軟な発想や、行動力などが求められているのである。

これは、人間としての問題解決能力が問われているのだと思う。不測の事態というのは、規模の大小はあるにせよ、人間の営みの中でしばしば起こり得ることである。ラリーの時だけでなく、人は常にそれらの事態に対処していかなくてはならない。

それは、必要な部品や工具がない場合に、そこにあるものをなんとか組み合わせて、代替品を作り出す創造力のことである。

7.ナビゲーション勝負

6日目、ルートは灼熱のゾーモッドを一路北上し、再び緑濃いアルベイヘールの町を目指す。511.32キロのSSである。

6日目はとても順調だった。父の技術力と気迫によって命を吹き返したジムニーに、まったく問題はなかった。2度とリーフスプリングを破損させたくなかった僕らは、様子を見ながら慎重に走っていたのだが、時折やってくる強い振動にもジムニーの左足はびくともしなかった。

やがて南ゴビの乾いた大地から、山の谷間にできた枯れ川の砂地に進入した。砂地に軽く足をとられながら谷間を走り抜けると、薄緑の大地が広がり始めた。再び草原に戻ってきたのだ。草原の輝きは、いつ見ても美しい。それが僕を魅了するのにあまり時間はかからなかった…。

7日目、今日はナビゲーション勝負の日だ。ナビゲーション能力の差で、2時間以上の差がつくルート設定なのだ。僕は、俄然やる気になった。この日の結果は、ナビゲーターの技量が如実に現れる。自分の力がはたしてどこまであるのか、客観的に知ることができる。

車も万全だ。父はすでにその能力を充分に顕示した。ここからは僕の腕の見せどころだ。

ルートは、アルベイヘールからマンダルオボーまでの402.15五キロ。僕は、はやる気持ちを抑えられないでいた。自分のナビゲーション技術に自信を持ちつつあったからである。しかし、そこに落とし穴が待ち受けていた。350キロ地点で、進行方向がまったくわからなくなってしまったのである。

僕は迷いに迷った。思い余ってカップ走行で道なき道を強行突破しようとすると、目の前に沼が現れた。大地のぬかるみが、段々とひどくなっていく。するとジムニーは、自らの重みに耐えかねたかのようにゆっくりと沈み始めた。スタックしてしまったのである。

やっとの思いで脱出し、ナビゲーションをやり直した。僕らは、何度も行ったり来たりを繰り返し、スタックしてからすでに1時間が過ぎようとしていた。僕はルートだけでなく、理性をも失いかけていた。完全なパニック状態に陥ったのである。

僕の思考は、完全な袋小路に陥っていた。頭の中が真っ白になっていた。しかし、冷静さを取り戻し、もう1度情報を整理してみた。すると1箇所だけ見落としていたルートがあった。

僕は思わずハッとした。僕は自分の愚かさを悔やんだ。冷静に考えれば、すぐにわかることである。はたしてオンルートは、すぐに見つかり、そこから、わずか50キロ足らずでゴールすることができた。大きなミスコースでもあった。ナビゲーションに対する自信は、もろくも崩れ去った…。

そしてついに最終日を迎えた。

8日目の朝は、やけに眩しく心を満たすものがあった。

早く無事に終わって欲しいという気持ちとともに、まだまだ走り続けたいと望む自分もいた。選手たちの表情も、今朝だけは違っていた。お互いを見る目が、これまで戦い抜いてきた過酷な7日間をねぎらうかのように、穏やかだった。そこには、ラリーの過酷さを共有した者だけが持つ連帯感があった。

皆、思い思いに写真を撮り合ったり、談笑したり、最後の健闘を誓い合ったりしている。僕と父も、このモンゴルの大地をともに駆け抜けた選手たちと一緒に、肩を組みお互いをたたえ合いながら記念撮影を楽しんでいた。

幸福な瞬間だった。

それは、最終日の朝まで走り抜いた者だけしか味わえない瞬間だった。

最終日は、競技車両が横1列に並び、一斉にスタートする。ビクトリー・ランである。ついに、そのときが来たのである。

最終日は、マンダルオボーからウランバートルまでの474.38キロ。うち413.94キロのSSである。

競技車輌が徐々にスタートラインに並び始めた。自動車、バイク、カミオントラック、給油トラック、ヘリコプターまでもが1列に並んだ。

スタートの時刻が迫りつつあった。

スタートが待ちきれないとばかりに、けたたましいエクゾスト・ノートの雄叫びがあがっていた。父も負けじと、クラッチを踏んだままアクセルを何度も踏み込み、ジムニーここにありと名乗りをあげてみせた。

そして、スタートフラッグが振られた。

競技車輌は、馬が蹄で土を蹴るように、土ぼこりを巻き上げながら走り出した。それは壮観な光景であった。すべての参加選手の意思や夢、希望、生命力などが一体となって1つの方向に向かって進むという大スペクタクルであった。

興奮に包まれたまま、100キロ地点までは順調に快走した。ナビゲーションも容易だった。しかし、このちょっとした油断が最後の最後に大きなミスコースを招いてしまった。

正しいルートが一向に見つからない。

しかしその焦りが、ナビゲーションの修正をさらに難しくしていった。今、どの辺りにいるのかさえ、まるで検討がつかないのだ。

僕は決断を迫られていた。さあ、どうする。鼓動が激しくなった。こうしている間にも、傷口はどんどん広がっているのである。

今僕らは、山脈のすぐ東側の谷間を北に向かって走行している。オンルートの目標物は見つけられなかったが、進行方位は間違っていない。

ということは、オンルートと平行に走っていることになる。次のGPSポイントが北西の方角を指していることを考慮に入れると、正しいルートは、この険しい山脈の西側にあるはずだ。僕はそう分析した。

しかしこの山越えはギャンブルだ。あまりにリスクが高い。僕は直観的にそう思った。

じゃあ、ここから30キロ引き返して、ナビゲーションをやり直すのか。それが1番安全で確実な方法であることは確かだが、定められたゴール時間には間に合わなくなるだろう。

僕は葛藤していた。どちらを選択するべきなのか…

8.最後の賭け

クライマックスは最終日にやってきた。

僕にとって、このミスコースは最高の演出に思えた。最後の最後で、ナビゲーターとしての力量をまた試す機会が与えられたのである。昨日のナビゲーター勝負では、無残に惨敗した。自分を最後まで信じることができなかったからだ。

しかし、チャンスはもう1度巡ってきた…。

人間、場合によっては賭けに出てみることも必要だと感じたからだ。

僕は覚悟を決めた。自分の判断に、わずかな可能性を賭けてみることにした。ここが僕にとっての勝負時なのだ。

そして父に、山越えの決断を伝えた。

父はその大胆な挑戦に驚きを隠さなかったが、すぐに臨戦態勢に入った。

しかし1つ目の山を登り切った時、僕は急に不安になった。見晴らしが良くなったことで、この山脈の奥深さを知ってしまったからである。はたして、こんな山脈から抜け出すことが可能なのであろうか。

だが、迷っている余裕はなかった。ここまで来たら、もう引き返せない。

われわれは、さらに奥へと進んでいった。

やがて峠を越え、下り道になった。

僕は、山を下ったところにオンルートがあると睨んでいた。とにかく、僕は自分の判断を信じた。

山を下りきったわれわれは、山の裾を走る大きく太いピストに遭遇した。

「これがオンルートだと思います!」

しかし、まだこれがオンルートだと確実に証明するためには、数キロ走る必要があった。

もしピストの左側に、棒を組み合わせて作った避雷針のような目標物があれば、オンルートであることが証明される。そこは、コマ図の392.05キロ地点だからである。

緊張感が一気に高まる。最後の大勝負。僕の判断は正しかったのか、否か。

さあ、どうなんだ。

手のひらが汗ばむ。それをぎゅっと握り締め、前方を睨んだ。

次の瞬間、僕は叫んだ。

「ヨッシャ!!」

目標物があったのだ。このピストはオンルートだった。

僕は湧き上る高揚感を全身で感じながら、何度もこぶしに力を入れ、ガッツポーズを繰り返した。

父はにやりと笑った。

ピストの左側にはトゥーラ川が流れ、美しい景色が広がっていた。景勝地の美しさと、賭けに勝った満足感とが混ざり合って、僕の心を満たしてくれた。

ゴールまで、残り15キロ。残りわずかなピストを、心ゆくまで楽しみながら走った。そして午後4時25分、ついにわれわれはSSのゴールにたどり着いた。ラリーの競技区間がすべて終了したのである。

ゴール地点では、先に到着していたバイクの選手やモンゴル人選手たちが拍手で迎えてくれた。

至上目標である完走も達成できた。僕は車を降り、菅原さんや近藤さん、他の選手たちと固い握手を交わし、お互いの健闘をたたえあった。

感無量だった。

長い隊列を組んだ選手たちの一行は、ゆっくりとウランバートルを目指した。あの丘を越えれば、ラリーの終着地が一望できるはずだ。

そして、われわれの目の前にウランバートルの市街地が現れた。それは大草原の中に浮かぶ異次元都市のようであった。

手つかずの大自然の中を、8日間で約3500キロも移動してきた僕にとって、その光景は太古からいきなり現代に舞い戻ったような印象を与えた。夕暮れ時の街は、オレンジの光をところどころに灯しながら、揺らめいていた。

ラリーとは、“再び帰ってくる”という意味だ。

われわれは、再びウランバートルに帰ってくることができた。この意味は大きい。完走は、われわれにとっては計り知れないほど価値のあることであった。

無謀な軽自動車でのラリー挑戦。親子のチームワーク。行く手を阻む難解なピストの迷路。車体の致命的な故障。21時間にも及ぶ不眠不休の走行。真夜中のナビゲーション。充分な設備や部品がない中での修理。沼地でのスタック。最後の勝負を賭けた山脈越え…。その難問をすべて乗り越えての完走なのである。リタイアの危機は2度あった。絶体絶命のピンチであったが、運が味方をしてくれた。

父の持つさまざまな側面を見ることもできた。日常生活ではうかがい知ることのできない、父の本当の実力を知ることができたのである。正直なところ、ここまでやれるとは想像していなかった。八面六臂の大活躍だった。体力、精神力、ドライビング技術、そして自動車整備能力。父の力なくして、完走はあり得なかった。

またお互いが、ドライビングとナビゲーションの仕事をそれぞれ絶対的な責任を持って分担したことで、お互いに対する強い信頼関係や絆を再確認することができた。信頼関係なくしては、命を預けることはできなかったであろう。

そして僕はナビゲーションの仕事を通して、自分の本質というものを垣間見ることができたように思う。

1日目にくぐった鳥居のような巨大なゲートから、市内に向かってパレードがスタートした。市内では驚くほどの大歓迎ぶりで、多くの人々が手を振ってわれわれの帰還を迎え入れてくれた。

ラリーのスタート地点である、チンギス・ハーンホテルがパレードの終点である。

ルートブックの最後のコマ図には、こう記されていた。

「GRAND GOAL あなたの夢は、ここにひとつ達成された。心からおめでとう。2000年8月21日」

ぐっとこらえていた涙が、堰を切って溢れ出した。

※本レポートは、拙著『親父と夢駆ける~モンゴルラリー初参戦記』2007年、新風舎刊より抜粋した内容です。