1.聖なる大地への憧憬

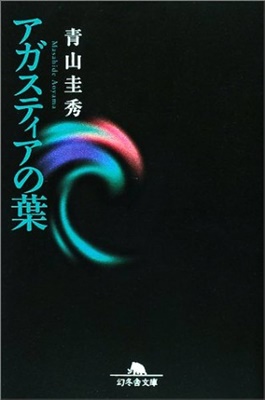

「インドへ行くのなら、ぜひこの本を読んでみて…」

大学4年生の秋のことである。教育実習で母校にいた僕は、ある女性教師から一冊の本を手渡された。それが『アガスティアの葉』である。

それはまだインド・ブーム、サイババ・ブームが日本中を席捲する直前であった。当時僕は、これから訪れる熱狂の空気を敏感に感じ取っていたのかも知れない。日増しにインドへの憧憬が膨れ上がっていったのである。しかしインド人の友人がいた訳でもない。インド文化に造詣が深い訳でもない。正直なところ、インドに関する正確な情報はあまり持っていなかった。

しかし、直感的に“インドには何かがある”というリアルな感触が僕の中にあった。その感触がいったいどこからやって来たものなのかは、今ではもうわからない。しかしそれは、自分の“在り方”を根底から覆してしまうような“何か”であるという確信があった。そのひとつの原点が、青山圭秀氏の『アガスティアの葉』という一冊の本であったことは間違いない。

大学卒業を控え、僕は本格的な一人旅への準備を進めていた。それはいわゆる“自分探しの旅”だったように思う。友人達が就職の内定をもらい、次々と人生の方向性を決めていく中で、僕はまだ迷っていた。自分はこれから何をして生きていくのか。進学も考えていたが、その選択がはたして正しいのか。自分は本当は何がしたいのか。

僕は子供の頃、どんな夢を持っていたんだろう。ふと、そんなことを考えた。その時僕が思い出したのは、“大きくなったら世界中を飛び廻って遺跡や大自然をこの目で観たい”という強い想いだった。“冒険”という言葉が、僕にとっての魔法のキーワードだったことを思い出した。

それは、受験や浪人を経験して大学生になり、上京してからの日々の生活の中ですっかり忘れてしまっていたことだった。しかしそれは、僕をより広い世界に解放するためのキーワードだった。一人旅はまさに冒険である。言葉も通じない。習慣もわからない。考え方も異なるであろう。そんな人種も文化も異なる未知なる土地で、今夜の宿探しから食事まですべて自分で手配する必要があるのだ。

頼れるのは自分ひとり。トラブルが起こっても自分ひとりで対処しなければならない。僕は一人旅を、ある種の“通過儀礼”のように捉えていた。そこから無事に帰還できれば、ひとまわり人間として男として成長できるのではないか。そんなことを考えていた。それもインドからの生還であれば箔も付く。

1996年当時のインドは、IT関連などで大きく経済発展する前夜であり、社会的にも混沌としていた印象がある。富裕層はほんの一握りであり、ミドルクラスも少なく、先進国に比較して多くの人々が経済的な貧しさから脱していなかった。旅行に関しても、安全というイメージにはほど遠い感じだった。武勇伝といえばインド旅行だった。衛生面や伝染病などの問題も深刻であり、気軽に行ける土地ではなかったからこそ、インドへの一人旅はある種のステータスがあった。

僕は旅の初心者であり、いきなり最初からインドを目指すのではなく、少し経験を積んでから上陸する計画を立てた。そこでバックパッカー・デビューの地に選んだのは、トルコとギリシアであった。トルコは、初心者でも旅行し易いという情報を友人から得たからである。実際、その通りだった。

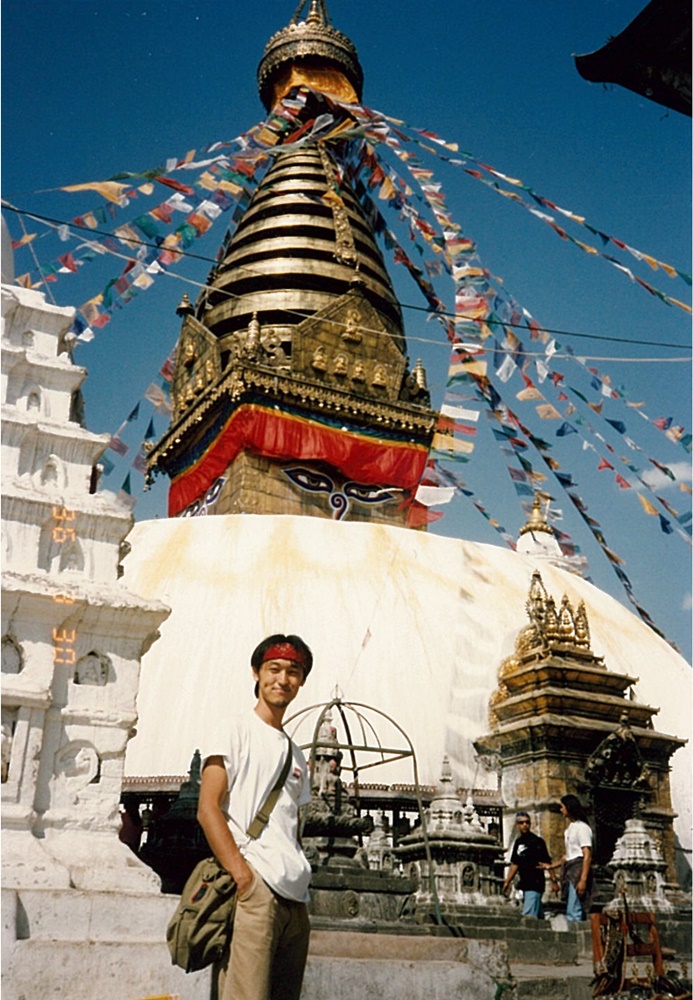

一人旅に自信をつけた僕は、翌1996年にタイ、インド、ネパールへの旅を決行した。これが僕の一度目の“インドへの道”である。まずタイの首都バンコクまでの往復航空券を購入し、バンコクからインドまでのチケットはタイで購入した。当時は、タイなど現地で購入する格安航空券が一番安かったからである。

タイももちろん初めてだったが、予想以上に居心地がよく、屋台で食べるタイ料理も僕の味覚を満足させた。タイ王宮やアユタヤ遺跡などを訪問し、タイマッサージなども試してみた。とにかく蒸し暑いが、心も身体も解放されてリラックス出来る国だった。

そんなリラックス気分を、初めてのインドは見事に吹き飛ばした。この国では一秒でも気を抜いたら生き残れない。本気でそう思った。気負いすぎていたこともあるが、僕は本当に攻撃的なオーラを放っていたと思う。それはインド入国までに、かなり脅されたからである。

誘拐や監禁、伝染病。薬物で廃人になったり行方不明の旅行者が続発していること。何より僕をビビらせたのは、“交通事故には絶対に遭うな!”という警告であった。インドでは道路を渡る際には、車が何台もビュンビュン走る間を摺り抜けるしかないらしい。しかも歩行者が優先ではなく、おかまいなしに車は歩行者めがけて突っ込んで来るのだという。インド人は独特のリズム感があるのだろう。ドライバーと歩行者は示し合わせたように、あうんの呼吸でお互い摺り抜けるのだという。

しかし、旅行者にはこの信頼関係がない。特に日本人は要領が悪く、よく車に轢かれるのだという。問題はここからだ。事故になった場所がデリーやマドラスなどの大都会で、すぐに一番大きな総合病院に搬送されれば問題はないのだが、地方などで中規模以下の病院に搬送され輸血でもされようものなら、アウトなのだそうだ。インドでは貧しさのあまり血液を売る人も多く、その血が汚染されている場合が多いからだという。

他にもいろいろとあったが、これだけ脅されればさすがに警戒せざるを得ない。今考えると笑ってしまうし、他国よりもフレンドリーなインド人に対して申し訳ないのだが、入国当初はみんなが僕を狙っているのではないかと猜疑心でいっぱいだった。類は友を呼ぶ。攻撃的な波動は、攻撃的な人々を引き寄せてしまう。当然、いくつかのトラブルにも巻き込まれてしまった。病気にもなったし、財布もすられて一文無しにもなった。

それでもいいことも多かった。まず入国初日の宿は、ただで豪華にホテルに泊まれてしまったり(同じ便に乗っていた日本人旅行者一行のカルカッタ便がキャンセルになり、飛行機会社が近くのホテルを用意したのだが、何故か僕もその中に紛れ込んでしまった)、多くの旅行者と友達になったりした。僕はデリーから砂漠の城塞都市ジャイプール、白亜の霊廟タージ・マハルを有するアグラ、のどかで牧歌的なカジュラホを巡り、ガンジス川に面するインド最大の聖地バラナシに辿り着いた。

電車を乗り継いでバラナシに到着した日の夜明け。早朝のガンジス川から昇る朝日は僕の心を強く打った。それは、この世とあの世の境界にある聖なる川を紅く染め、長旅で疲れきっていた僕の心を洗った。ヒンドゥー教徒がカルマを洗い落とすために沐浴し、死期の迫った人々はここで焼かれてガンジス川に遺灰を流してもらうためにやってくる聖地である。この川は旅人を哲学者に変える。

この街で、僕はインドの古典楽器シタールを購入し、少し手ほどきを受けたりもしたが、フレッシュジュースを飲んで、酷い食あたりも経験した。そしてバラナシから二日がかりでローカル・バスに乗りネパールを目指したのだが、このバスの中で財布をすられてしまう。

ネパールで心底落ち込んでいたこの時ほど、旅の中で人の優しさを身に染みて感じたことはない。見ず知らずの僕に、親切にもお金を貸そうと申し出てくれた旅行者は一人ではなかった。みんなに助けれられて、僕は無事に生還した。傷心の僕を癒してくれたのは、アンナプルナの美しい霊峰だけではなく、そういう人々の優しさだった。

一回目のインド旅行は、当時の僕の状態を見事に体言していたと思う。ジェットコースターのように、アップ・ダウンの激しい毎日だった。良いことが起こったかと思えばどん底に突き落とされ、また引っ張り上げられる。僕がまだ迷いの中にいたからだろう。

旅は人生の縮図なのかも知れない。旅先での行動パターンが、そのまま個人の人生に当てはまるのではないか。例えば、ひとつの街に長く留まる旅行者もいれば、観るものだけ観てさっさと次の街へ行く旅行者もいる。同じものを観ても感じ方も異なるし、トラブルへの対処法も違う。ある者はパニックに陥るだろうし、ある者は冷静に最善策を検討するだろう。現地の人や旅行者との交流の仕方にもそれは現れるだろう。

それらを紐解くことで、自分はどういう人間なのか、どういう行動パターンや思考傾向持つのかなどを客観的に観察することが出来る。一人旅は、こういう意味においてやはり“自分探しの旅”なのである。

一度目のインドは、僕に強烈な印象を残した。インド経験者は二手に別れるという。何度でも再訪を渇望するインド中毒者と、もう二度と行きたくないというインド忌避者である。僕は当然、前者である。へヴィな体験もあったが、それでも惹き付けて止まない魅力に溢れていた。インドは広い。観るべきものはまだまだたくさんある。

そう、アガスティアの預言書も聖者サイババにも、まだ出遭っていないのである。この時はまだ、自分がそのような聖なる存在に出遭えるとは思ってもみなかった。しかし、それが今、現実のものになろうとしている…。

2.幻の予言書

2001年3月、僕は二度目のインド巡礼に旅立った。今回の旅の主要目的は、アガスティアの予言書を探し出して読むこと、そして聖者サイババを拝謁することであった。“アガスティアの葉”とは何か。それは、今から5000年ほど前にインドの聖者アガスティアによって書き残された個人に関する予言書のことである。

一般的に予言というと、ノストラダムスの予言に代表されるように、地球規模や人類全体における未来の動向や災害、事件などの事象を指すことが多い。しかしアガスティアの予言は、各個人の事象を対象にしている。それは椰子の葉に書き残されたため、“アガスティアの葉”と呼ばれているのである。

インドでは、“アガスティア・ナディ・ジョーティダ”と呼ばれている。ナディとは「脈」とか「経絡」を意味しており、ここでは輪廻転生によって脈々と受け継がれる魂の変遷を記録したものという意味で使われているらしい。

また、ジョーティダとは「占星術」のことであり、これがインド占星術を基礎としていることを意味している。しかし館では直接個人の生年月日は聴いたりしないのだという。訪れた人の親指の指紋を手がかりに、予言書がつづられたバンドル(椰子の葉の束)を探すのだという。

個人の予言書があるということは、全人類のすべての運命が記述されているのだろうかという疑問が浮かぶが、実際にはこれを読みに来る人の分だけ存在しているという。それにしても5000年前に書かれたとされているので、未来の分まで含めると相当な数の予言書が保管されているに違いない。

インド人の分だけでも相当量なのに、外国人のものまで存在するのだろうか。これが存在するのだそうだ。青山氏はそれを確認している。インド人のものに比べればかなり少ないそうだが、それでも確実に存在しているらしい。だからといって、必ずしも見つかる訳ではないという。

僕ははたして、自分の未来や運命が記された予言書を見つけ出すことができるのだろうか。その前に、自分の予言書がこの世に存在するのであろうか。いずれにしても、まずインドまで出向き、館を訪ねなければその真偽はわからない。そうアガスティアの館へ行くのである。それが可能になったのは、そのお膳立てが用意されたからである。

この五年間にさまざまな出逢いがあった。その中に、実際にアガスティアの予言書を読み、サイババのアシュラム(サイババが居住し活動する施設)で何年もの間ボランティアをしていた人がいたのである。情報の持つ価値というのは大きい。それまで僕は、アガスティアの予言書を保管した館が、インドのどこにあるのかすら知らなかった。

『アガスティアの葉』の著者である青山圭秀氏は、作中でもその所在地をわざとボカシて書いてある。それは青山氏自身が、世間を騒がせるつもりがないことを意味しており、かつ日本人が押し寄せることによって現地の人々の生活が掻き乱されることのないようにとの配慮とも受け取れる。

しかし数年後、これをビジネス・チャンスと捉えた日本の業者が数社押し寄せた。個人に代わって予言の代行取得を行うためである。我こそは本家!と標榜する業者もいたが、法外な値段を徴収している印象が拭えなかった。批判者を霊的レベルの低い人々と断言するその態度にも強い違和感を覚えた。もちろん誠実に、インドに直接行けない人のために代行業を行っている人々もいる。

しかし、自分の運命を他人に託すことは、僕にはどうしても考えられなかった。自分の運命は、自分にとっての神聖な計画だ。むやみに他人に見せるものではないし、見せたいとも思わない。やはり予言をどうしても見たいのであれば、自分でインドへ出向くべきだ。僕はそう考えていた。

“生徒の用意が出来た時に先生が現れる”という言葉がある。自分に準備ができた時、必要な情報を持つ人と出会うことが稀にある。シンクロニシティとは、まさにそのような状況を差すのかも知れない。僕は、ちょうどそのタイミングで、実際に『アガスティアの葉』を読む体験をした日本人に出会ったのである。

僕はその人から、アガスティアの予言に関する詳細な情報を得ることが出来た。正確な館の所在地や諸経費、何よりタミル語から日本語に直接通訳が出来るインド人の知り合いを紹介してもらったことが大きかった。言葉の問題は大きい。通常は、館の方で英語にまで通訳してくれるそうだ。

アガスティアの予言書は古代タミル語で記述されており、そこから現代タミル語へ、さらに英語へと二段階の通訳が介される。日本人の場合、英語に堪能ならそれでも問題はないが、日本語への翻訳を希望する場合は自前で通訳を雇うか、帰国後に翻訳してもらう必要がある。いずれにしても三段階のクッションが必要になるわけで、当然本来の意味が損なわれてしまう可能性も否定できない。

通訳の能力にもよるが、クッションは少ない方が内容の本質が保持されやすいことは自明の理である。それに加えてこのインド人、R・ラメシュ氏は、通訳だけでなくコーディネイトもしてくれるそうである。右も左もわからない土地においては、願ってもないことである。

また僕はアガスティアの情報を持つその人から、あまり知られていないもうひとつの予言書についても教えてもらった。それは『シュカの予言書』というものだ。これもアガスティアの予言書と同様に、シュカという聖者によって、ヤシの葉に記された予言書であるところから“シュカの葉”と呼ばれているらしい。

二人はそれをサイババのアシュラムで知り合ったインド人から教えてもらい、実際に紐解いたという。そこにも個人の予言が記されているそうなのだが、アガスティアの予言とは趣が異なる。アガスティアの予言が個人の未来について語っているのに対し、シュカの予言は個人の過去世について語っているというのだ。

これは面白いことになってきた。僕はシュカの予言書も同時に探しに行くことを決めた。それは、自分の未来や過去、自分の運命が知りたかったからではなかった。もちろん、未来に対する興味はあったが、それよりも本当にそのような現代に残る“奇跡”が存在するのであればぜひこの目で観てみたい!という強い好奇心が勝っていた。

「インドだったらあり得るかもしれない」

僕は前回のインド旅行で、インドの大地に現存する数々の奇跡の末端に触れることが出来たような気がしていた。実際に見たわけではないのだが、雰囲気としてそれを感じることが出来た。インドは経済的にまだまだ貧しい。しかしそれは物質的な側面においてであって、精神的文化においてはむしろ先進国なのかもしれない。あの国に残る、偉大な文明の系譜。それは医学、音楽、建築に留まらず宗教においても、常識を超えた何かが伝統として確実に息づいていた。

マントラによる祈りと共に朝が始まり、日常生活のあらゆるところに偏在する神々と共に一日を過ごすインドの人々にとって、スピリチュアリティとはあたりまえの要素なのであろう。バラナシの屋台で食事をしていると、僕の周りで子供達がはしゃぎ廻り、牛や豚、鶏や猿までが近くに寄ってきて思い思いに羽を伸ばしている光景を思い出した。

「まるで楽園だなあ…」

当時、僕は漠然とそんなことを考えていた。確かにこの灼熱の大地で生きていくことは過酷なのだが、それを遥かに超越した豊かな精神文化の存在を僕は確信したのだった。インドの有名なヨガ行者、パラマハンサ・ヨガナンダ氏は、著書『あるヨギの自叙伝』の中で、次のようなエピソードを語っている。

それはヨガナンダ氏が出遭ったある聖者の話である。ある日警官が、その聖者を泥棒と勘違いし刀で片腕を切り落としてしまった。翌日、それが誤認だとわかり落ち込んでいたところその聖者が現れ、腕は元通りに戻ったからもう気にしないようにと言ったという。

切り落とされた腕が元通りに戻るのである。常識では考えらない話だ。しかしヨガナンダほどの著名な聖者が嘘を語るとも思えない。僕は、これは本当の話だと思っている。そういう奇跡が起こる雰囲気が、確かにインドにはあるからだ。

そもそも常識とは何だろう。それは単なるパラダイムに過ぎない。その時代の支配的なものの見方や考え方のことである。したがって、パラダイムは流動的である。天動説を唱えれば現在では嘲笑の的になるが、地動説を唱えれば中世では火あぶりにされたのである。太陽系の惑星が9つだというのもパラダイムに過ぎない。

常識とはあくまで指針であって、真実ではない。それを絶対的な概念として捉えてしまうと、大きな落とし穴にはまることになる。アガスティアの予言書は、まさに常識の外側に存在する。人々は、そういうパラダイムを覆すような現象を指して“奇跡”と呼ぶのであろう。

僕ははたして、現代に残る“奇跡”に触れることが出来るのだろうか。そしてそれに触れた時、僕は何を感じるだろうか。何かが変わるのだろうか。幻の予言書を探求する冒険が、今始まろうとしていた。

3.運命のブループリント

2001年3月4日、僕はクアラルンプール経由でタイへ飛んだ。タイで数日過ごした後、いよいよインドへ上陸する。タイでは、友人の家に宿泊させてもらうことになっていた。三度目のタイだ。この国は本当に落ち着く。まるで外国という感じがしない。

バンコク市の本来の名前は、クルンテープという。天使の街という意味だそうだ。なるほど、イメージはよくわかる。天使がバンコクの上空を舞っている。そんなイメージだ。タイは熱心な小乗仏教の国だが、仏教にも天使に相当する存在がいる。天女アプサラスや天上の楽師ガンダルヴァである。タイ王宮には、結界を張るようにこれらの像が置かれている。

三度目のタイだが、友人宅を訪れるのはこれが初めてだった。ワランユー・デバハスティンは、僕の大学院時代の親友である。ロック好きで意気投合した僕らは、一緒にロック・ユニットを組んだりしていた。華流ドラマに出てきそうな、クールな雰囲気を持っている男だ。

初めて訪れる彼の自宅に僕は目を見張った。それは、まさしく豪邸だったのである。家の門が自動で上がると、ガレージには数台の高級車が停めてあり、ガレージの隣にはプールがあった。部屋数もかなりある。つまり彼の家族はタイでも屈指の富豪であり、かなりのボンボンだったのだ。

しかし日本での彼はそれを自慢することもなかったし、奢った態度も見せなかった。だから友人でいられたのだと思う。それは彼の謙虚さであり、慎み深さなのである。お手伝いさんの数も半端ではない。彼の一族は、タイで病院を中心にコングロマリットを経営しているという。

家族も多い。ワランユーの実の兄弟は姉だけであるが、彼の両親は何人もの孤児を引き取って、自分の家族として育てているのである。ノーブルズ・オブリージュといったところか。タイなどの東南アジアの国々では、国家レベルでの社会福祉は発展していないものの、地域ぐるみで社会的弱者を援助する独自のシステムが出来上がっていると聞いたことがある。仏教的な影響もあると思うが、素晴らしいことだと思った。

そしてこの一家を取り仕切るのが、やり手の肝っ玉母さんであった。彼女のパワーに圧倒されつつも、僕を家族のように受け入れてくれたワランユーのお母さんに感謝した。この友人宅で、僕は本当にリラックスした数日を過ごすことになった。いつものように寺院巡りやタイマッサージ、タイ料理に舌鼓を打つだけではなく、ワランユーの誘いで彼の友人と共にサメット島へバカンスに出かけたのである。

サメット島のコテージを借り、美しいビーチではしゃぎまわった。生暖かい浜風に吹かれながら、打ち寄せる波をBGMに昼寝としゃれこんだ。夜は、取れたてのシーフードを地元の漁師さんから直接買いつけ、浜辺で焼いて食べた。これが抜群に美味しいかった。

ワランユーは、僕が来てくれたおかげで休暇を取る理由が出来たと言って、喜んでいた。朝から晩まで飲んで、喰って、寝る。僕らは一日を贅沢に過ごした。ビーチサッカーをして、ビールで乾杯し、僕のいい加減なタイ語でみんな腹の底から笑った。僕は思わぬバカンスを満喫出来た。

3月11日、タイを後にした僕はいよいよインドに再上陸をはたした。タイでの緩んだ気持ちをもう一度引き締めなければならない。何故なら、アガスティアの葉を捜す前に一つの戦いを征する必要があったからだ。それはR・ラメシュ氏との料金交渉である。

実は彼を紹介してもらった時、彼の問題点も伝えてもらっていた。それは、油断をするとどんどん料金を吊り上げる抜け目のなさである。最初の交渉でナメられたらおしまいである。僕は気合を入れ直した。

午前9時24分、南インドの大都市チェンナイに到着。ラメシュ氏が出迎えてくれた。ラメシュ氏は、一般的なインド人よりも体格も良く、お腹もでっぷりと出ている。その浅黒い顔からは、まだ彼の性格などを読み取ることは出来なかった。僕らは早速ラメシュ氏がチャーターしたタクシーで、アガスティアの館のあるカンチープラムへ向かった。

タクシーは年代モノのアンバサダーだったが、まるで新車のようにピカピカに磨かれていた。カンチープラムまでの道中で、簡単な世間話をした後で僕は交渉を始めた。彼は事前のやり取りで、一日の通訳料をタクシー・チャーター料、ホテル代込みで提示してきていた。それはインドの物価を考えると大金であった。

僕は彼の目を見て、これから行う神聖な儀式のパートナーとして信頼関係を築きたいこと、だからこそお金の面で変な駆け引きはしたくないことを伝え、ズバリ僕の出費可能な金額を提示した。

彼は最初は軽く笑って、それは承諾できないと言ったが、僕も折れなかったのでやがて困ったように沈黙したが、しばらくしてとつとつとしゃべり始めた。僕らは徐々に歩み寄り、妥当な金額で取引成立と相成った。

まず一つ懸念事項をクリアしたものの、彼が気分を害していないか少し心配になった。しかしラメシュ氏は、この後誠実に僕の期待以上の働きをしてくれたのである。僕は彼に四日間の契約を申し出たが、彼は自分の仕事を中断してまで僕に付き合ってくれているので、三日間ですべてを完遂したいという。出来ることは何でも協力するという彼の言葉に僕は感銘を受けた。

カンチープラムの館へは、マドラス空港から約一時間半ほどで辿り着いた。それは指摘されなければ気づかないほど、質素で慎ましやかな建物だった。屋根は椰子の葉で葺いてある。このような予言の館は、南インドを中心に十数か所あるらしい。これはアガスティアの予言に関するもので、この他にもヴァシシュタやブリグ、コウシカといった聖者が残した予言の館も存在するらしい。もちろん、シュカの予言もそのひとつだ。

館に到着して早々、僕は右手の指紋を取った。これで僕の予言書を検索するのである。指紋の形状から該当する予言書のバンドルをいくつか選び、その後でいくつか僕に質問を与えて的を絞っていくという。バンドルを探すのに時間がかかるので、しばらくホテルで待機し、午後三時半に再び館を訪れることになった。

僕はホテルのベッドで横に成りながら、天上で廻るファンを眺めていた。頭の中ではいろいろな考えが、グルグルと廻っていた。徐々に気分も高揚してきた。それは幾分、緊張感もともなっていた。これから自分の未来を読むのである。自分の運命を見るのである。そこには僕がこれからどんな仕事をして、誰と結婚し、いつ人生を終えるのかが詳細に記されているのである。

「本当に、そんなものを読んでいいのか…」

脳裏にそんな不安が浮かんだ。自分の死期を知ることは、やはり勇気のいることだ。考えていたよりも早い死期が記されていたらどうしたらいい。そして僕が望んでいるような人生が描かれていなかったらとしたら…。はたして冷静でいられるだろうか。

運命など知らない方が良かったと後で後悔するかも知れないのである。それでも読みたいのか。僕はもう一度、自分に問うてみた。

「それでも読んでみたい。奇跡の一端に触れてみたい」

それが僕の答えだった。恐怖よりも好奇心が勝っていたのである。それに僕はアガスティアの葉を読むに当たって、ひとつの決意をしていた。それは、“たとえどんな内容が予言書に記されていたとしても、絶対に予言には振り回されない”、“自分の人生は自分で決める”という強い決意である。

この決意があったからこそ、僕はインドまで来たのだ。今さら尻込みして何になる。そもそも運命とは何か。一般的に神の意思を運命と呼び、人の意思を自由と呼ぶが、僕は運命とは人がこの世に生まれてくる前に計画した人生のブループリント(設計図)なのではないかと考えている。

それは飯田史彦氏の『いきがいの創造』やブライアン・L・ワイス氏の『前世療法』などから見えてくる輪廻転生論を基にした考えである。彼らはさまざまな退行催眠の臨床例から、人間は生まれる前に自分の人生をある程度決めてくるという点を指摘した。それはこの物質世界が、“魂の学び”のために存在するからだそうだ。困難な人生からは学びも多く、収穫も大きいという。

このようなブループリントが存在するならば、そのブループリントを読み取って椰子の葉という物質に書き残すことも可能なのかも知れない。もちろん、常識をはるかに超越した次元での話しではあるが…。

僕は午後のまどろみの中で、そんなことをぼんやりと考えていた。

4.奇跡の証明

午後三時半、僕とラメシュ氏は再び館を訪れた。飾り気のない部屋でしばらく待たされた。午後五時、四本のバンドルとともに、ナディ・リーダーと呼ばれる予言書の読み手が現れた。机の上には、初めて目にするアガスティアの葉のバンドルが置かれていた。

それは椰子の葉を乾燥させて、長さ四十センチ、幅三センチほどに切り抜かれたものであった。それをアガスティアの葉の一頁なのである。葉の表面に古代文字がつづられていた。この椰子の葉の束が、一箇所に穴が空けられ紐を通して束ねてあり、表と裏には木製の表紙が付けられていた。

ナディ・リーダーはバンドルをめくり、質問を始める。しかしいくつか質問すると、彼は首をふって、バンドルを閉じた。どうやら僕のものではないらしい。二本目も違う。三本目。僕は焦りだした。ここまで来て見つからないのか。しかし見つからなくても仕方がない。そもそも僕の予言書が存在すること自体が“奇跡”なのだから…。

結局四本目まで調べたものの、いずれも僕の予言書ではなかった。

ナディ・リーダーはため息をついて、僕に言った。

「残念だけど、ここにはありませんねェ…」

この一言で、僕の緊張感の糸が切れ、彼の質問に集中していた反動が来た。一気に疲れが噴き出した。やっぱりないのか…、僕は落胆しかけたが、ラメシュ氏の次の一言が僕を復活させた。

「サイキさん、明日はタンバランの館に行きましょう。そこなら見つかるかも知れない」

予言の葉は、いくつかある館の間で、定期的に交換されるらしいのである。ここになければ、別に館にある可能性がまだ存在しているというのである。

翌朝、僕らはチェンナイ空港に近いタンバランの館へ出向いた。ここは、あの青山氏が訪れた館である。当初、アガスティアの館といえばここだったらしいのだが、最近は評判が落ちてしまったために、ラメシュ氏はカンチープラムの館へ案内するようになったのだという。評判というのは予言の内容ではなく、料金のことらしい。

館は住宅地の中にあった。どこにでもあるインド様式の普通の二階建てであり、看板がなければ見つけることが難しいであろう。ナディ・リーダーのバラクリシュナン氏が現れた。体格がよくまだ若い。しかし、誰もが希望すればこのナディ・リーダーになれる訳ではない。正統な家系に生まれ、正統な訓練を受けた者でしかなれないのだという。なるほど、彼にはそういう威厳のある雰囲気を醸し出していた。

ここでも昨日と同じように親指の指紋を取り、一時間で可能性のあるバンドルを探してきてくれた。どうやら僕が日本から来たことと、時間があまりないことを考慮して優先的に探してくれたらしい。午前十時十五分、バンドルの紐が解かれ、一本目の質問が始まった。それは質問でありながら、誌を謳いあげるような節回しで読み上げられた。

「あなたは今二十七歳です」「ノー」

「あなたは今政府の機関に勤めています」「ノー」

「あなたは目の健康に問題があります」「ノー」

「あなたは車に関する収入があります」「ノー」

「あなたは結婚しています」「ノー」

「あなたは日曜日生まれです」「ノー」

「あなたの父は飲食関係の仕事である」「ノー」

「あなたは自営業をしている」「ノー」

「あなたはキリスト教徒である」「ノー」

このような質疑応答がしばらく続いたが、一本目のバンドルは僕のものではなかった。

二本目の質問が始まったが、これも違う。検索は難航した。やはり存在しないのか。三本目を始める。

「あなたは今二十九歳です」「イエス」

「あなたは七日生まれです」「イエス」

「お母さんの名前の一部にサ行の文字があります」「イエス」

来たか!と思ったが、後の質問は該当するものがなかった。結局七本目に突入した。僕は壁にかかっていたサイババの写真に祈っていた。

「あなたの名前はマ行で始まっています」「イエス」

「お父さんの名前の一部にタ行があります」「イエス」

「お母さんの名前の一部にサ行、カ行があります」「イエス」

「恋人の名前の一部にサ行があります」「イエス」

「お父さんの名前はタツオです」「イエス!」

今度こそ来たか!父の名前は“達雄”なのである。

「お母さんの名前はスンコです」「ノー」

惜しい。名前を構成する行と母音は合っている。しかし正確ではない。彼らは古代タミル語の文字を何度も見直しながら、何度も発音しなおした。

「シンコ?ジンコ?」「…」

「ジュンコ?」「イエス」

その通りだ。母の名前は“順子”なのである。どうやら日本語の発音とタミル語の発音に違いあるらしく、それで特定するのに時間がかかったみたいだ。続けて彼はこう言った。

「あなたの名前はマサヒロです」「イエス!」

「あなたは長男です」「イエス!!」

「あなたには女の兄弟がいます」「イエス!!!」

出た!これだ!!

「あなたは7日に生まれています」「イエス」

「9月生まれです」「イエス」

「それは1971年です」「ビンゴ!」

決まりだ。ついに出た。本当にあった。僕の予言書があったのだ。その後も質問が続いたが、ほぼ該当する内容だった。

指紋だけでどうしてここまでの情報が出るのか。それは不可思議として言いようがなかった。誘導尋問の可能性も疑ってみたが、後で録音したMDを聞き返したものの、その可能性は極めて低いと言わざるを得なかった。さまざまな質問をしながら名前などを特定していく方法であるが、それが成立するためにはもっと多くの情報が必要なはずである。特定出来る部分もある。しかし、僕が答えた範囲内の情報だけでは、とても不可能なのである。

同じ質問も何度かあった。それは意図的な質問ではなく、各バンドルに記述されている内容をそのまま読んだからではないのか。驚いたのは、両親の名前が正確に出てきたことである。しかも父の名前が出てくると、後は芋蔓式に母の名前、そして僕の名前が出てきた。これは本物だと思わざるを得なかった。

この際さまざまな可能性を考えてみよう。例えば、僕の名前であれば、パスポートを盗み見るなり、ラメシュ氏とグルになっていると仮定すれば、それを調べるのは不可能ではない。しかし、両親の名前まではパスポートのどこにも書いてはいない。日本にまでエージェントを送り込み、あるいは依頼して調査したと仮定しても、そのメリットがどこにもない。収入よりも支出が多くなるからだ。

そもそもお金儲けのためだけにアガスティアの館をやっているのだとしたら、昨日のカンチープラムの館でも予言書が出たはずである。そうでなければ大きな鴨を逃がしたことになる…。

昼食を取り、少し間をおいて午後3時に、僕のアガスティアの予言が読み上げられていった…。厳粛な空気が漂う。いよいよ僕の未来が紐解かれるのである。“生きた奇跡”に触れることが出来るのである。気持ちはとても昂ぶっていった。しかし運命を読むことに対する恐怖感は既にない。

「アガスティア大聖者がシヴァ神に足元に祈りを捧げ、あなたの一生に関わる予言について語ります。アガスティア大聖者があなたの、この人生の現在におけるあらゆる混乱、困難な面、迷いごとがすっかりなくなり、明るい将来や幸せのために情報を提供します。予言を概観すると非常に素晴らしいので、あなたの将来は明るく幸せであろう。人生の最後まで神に見守られるであろう…」

そして第一カンダム(章)が淡々と読み上げられていった…。不思議な気分だった…。

ここでは本人の名前、指紋のタイプ、生年月日、誕生時の星座、九星の配置、両親の名前、結婚と配偶者、兄弟の構成、現在の仕事、今後の病気、事故の可能性、経済的状況、寿命など、僕の人生の概要が要約されてあった。

第二カンダム以降は、テーマ毎に詳細な未来が予言されている。自分の運命が、詩のように高らかと読み上げられていく。それを聞きながら、意識はどんどん研ぎ澄まされていった。

5.カルマ解消というソリューション

ここでアガスティアの葉の構成を説明してみたい。予言は全十六章で成り立っている。

- 第一カンダム…本人の名前、両親の名前などの基本的情報。人生の概要。第二カンダムから第十二カンダムまでの内容を網羅

- 第二カンダム…金銭、家族、教育、スピーチ、眼に関する章

- 第三カンダム…兄弟・姉妹の構成、兄弟・姉妹間の愛情や憎悪、協力などに関する章

- 第四カンダム…母親、家、車、不動産、人生の喜びなどに関する章

- 第五カンダム…子供の誕生、子供に関すること、子供の将来に関する章

- 第六カンダム…病気、借金、敵、訴訟などに関する章

- 第七カンダム…結婚の時期、相手の名前とラグナ(上昇宮)、配偶者との占星学上の関系、配偶者との将来の生活などに関する章

- 第八カンダム…寿命、人生における事故や病気、死ぬ時期の年月日と時刻、その星回りと場所などに関する章

- 第九カンダム…父親、富、寺院への訪問、幸運、聖者の教え、慈善行為などに関する章

- 第十カンダム…職業、仕事、ビジネス、転居などに関する章

- 第十一カンダム…利益、再婚に関する章

- 第十二カンダム…出費、外国訪問、来世、解脱などに関する章

- 第十三特別カンダム(シャンティ・カンダム)…前世、前世の罪(カルマ)、前世のカルマ解消法に関する章

- 第十四特別カンダム(ディクシャ・カンダム)…マントラを唱えたり、護符を着用してカルマ解消をする方法に関する章

- 第十五特別カンダム(アウシャダ・カンダム)…慢性病の治療法と処方に関する章

- 第十六特別カンダム(ダサブクティ・カンダム)…進行中の惑星周期の予言に関する章

僕はこのうち、第十五章までを読んだ。実に三時間をかけて、僕の一生が事細かく語られていった。彼は各章のテーマに沿って、何歳の時に何をする、何が起こるということが詳細に述べられていたのである。

驚いたことに僕の予言は、29歳から始まっていた。僕はこの時点で29歳だったのである。つまりこの予言は、僕が29歳の時に読みに来ることが、あらかじめわかっていたということである。そんなことがあり得るのか。

僕はこれから携わることになる自分の仕事のこと、結婚生活や子供に関すること、財産や経済に関すること、スピリチュアリティに関することなど、驚くことも多かったが、胸躍る人生に変わりはなかった。そして自分の死の様子についても細かく語られた。その日の日時や看取る人、昇天の状況など僕は聞き入っていた。そしてスーっと、何か肩の荷が下りたような開放感を味わった。

もちろん、ここに記された僕の運命はいいことばかりではない。事故や病気、人間関係のトラブルなど、その原因や時期なども記されていた。なかでも気になったのは、ある時期に巻き込まれる可能性があるという事故のことであった。しかし、このアガスティアの予言が優れているのは、その原因と解決方法が同時に記されているということである。それが第十三特別カンダムと第十四特別カンダムである。ここに僕は大きな意味を見出した。つまり救いがあるのである。

人生の中で生じる事故や、病気、トラブルなどの原因は、本人のカルマなのだという。それは主に当人が前世において背負ってしまったものなのだそうだ。因果応報というやつである。この世界は原因-結果の法則が働いており、自分が蒔いた種は自分で刈り取らなければならないのである。

他人に害をなせば、それは時空を越えて自分に跳ね返ってくる。それがインドにおける世界観である。いや日本人の僕でもこの感覚はDNAの中にある。カルマの法則は東洋的な感性といってもいいだろう。

その理屈から言えば、本人に生じる事故やトラブルは回避不可能なのだが、それを回避または減少させる解決法がこの予言書には述べられているのである。ここには“カルマのソリューション”という救済システムが存在するのである。この意味は大きい。神の恩寵というものがあるのならば、このことを指すのではないだろうか。

このカルマ解消を予言書に支持通りに行うことによって、よりよい人生を送ることが出来るというのである。この予言書は、人生のリスク・マネジメントを可能にするのである。僕に起こる可能性のある事故やトラブルの原因は、第十三特別カンダムに詳細に書かれていた。それはスリランカでの前世で背負ったカルマによるものだった。

そのカルマを解消するためには、お祈りセットとして男女の服を一着づつと果物を用意し、寺院で祈ってもらうこと。そしてクンバコナムにある太陽寺院を詣でて、ガネーシャ新にアルチャナをあげ、九つの惑星の寺院にもアルチャナと祈りを捧げること。九人の貧しい人に食事を提供し、チェンナイのマンガードゥ寺院に祀られてあるカマクシー女神にランプを灯しアルチャナを捧げること。さらに孤児院に食事とお菓子を提供することが解消法として述べられていた。

第十四特別カンダムには、別のカルマ解消として、ガネーシャ神に毎日1008回のお祈りを198日間唱えて護符を作る方法が述べられていた。これは館のナディ・リーダーに代行してもらい護符を作ってもらう依頼をした。

翌13日、僕らは自分で出来るカルマ解消を行うために、チェンナイ近郊の寺院に向かった。クンバコナムにある九つの太陽の寺院にまでは時間の関係でいけないが、近くの寺院でもそれを代替することが可能なのだという。

僕はインドの正装であるクルタ・パジャマに着替え、メンギシュワラ寺院に詣でた。まずシヴァ神に祈りを捧げ、ガネーシャ神、ムルガ神、パールバティ神、そして九つの惑星にお祈りを捧げた。その後、場所をマンガードゥ寺院のカマクシー女神にアルチャナを捧げた。ここは平日にも関わらず巡礼者が多い。観光客などまったくいない、純粋な地元の人のために聖地であった。ピリッとした神聖な空気で満たされていた。

その後100人分のお菓子を買い、ヴァルヴァール孤児院を訪ねた。この孤児院は小学校と同じ敷地内にある。授業中なのにも関わらず、日本からの珍客に78人全員が僕のために集まってくれた。僕は一人一人に手渡しでお菓子を渡すことが出来た。子供たちの無邪気な瞳が、僕を振るわせた。素晴らしい体験だった。残りはラメシュ氏が代行してくれることになった。

それにしてもラメシュ氏はいい男だった。彼の抜け目のなさという悪評は、それは日本人のモノサシで測った場合であろう。これがインド人一般と比較した場合、彼は非常に典型的なインド人なのである。インド人は自分の要求額をはっきりと提示する。そこには表も裏もない。交渉に慣れているのである。少しでも多く要求が通るように、手練手管を駆使するのは、それは彼らの日常なのである。しかしそれはインド人の茶目っ気でもって、ギスギスしたものにならない。それは片目を瞑って舌を出すような、要求の仕方なのである。

彼は僕のあらゆる要求にも丁寧に対応してくれた。最後にお礼を渡そうとしたが、これを受け取らなかったのだ。そもそも彼は、自分の仕事を中断して僕のコーディネイトをしている。その仕事は、僕の日当よりも高いのである。アガスティアの予言のコーディネイトは大変な仕事である。体力もいるし、集中力や忍耐力も必要である。

それに彼はとてもスピリチュアルを理解している男だった。寺院などでも、その由来や原理などを丁寧に説明してくれた。よく勉強しているのである。

カルマ解消の儀式を一通り終えた僕らは、一緒に夕食を取り談笑した。とても気分が良かった。僕らは握手をして別れた。僕は彼に感謝した。彼にはまたいつの日か、世話になることだろう…。

6.神の化身

アガスティアの葉の探求を終え、まだ現代に残る奇跡の余韻に浸りながら、インドに現存するもうひとつの奇跡、“神の化身”を訪ねるため、僕はチェンナイを発った。目的地は南インド内陸部にあるIT都市バンガロールである。ここからタクシーに乗り換えて、聖者サイババのアシュラムのあるプッタパルティを目指すのである。

午前11時にバンガロール駅に到着した僕は早速タクシーを確保し、プッタパルティを目指した。プッタパルティは『地球の歩き方』の地図にも載っていない。普通の観光客が訪れる場所ではないからだ。しかしサイババを求めて世界中からやってくる巡礼者や旅行者も多い。タクシーの運転手もそういう人々を日常的に送迎しているのであろう。プッタパルティまでかなりの道のりがあるにも関わらず、運転手は当然のように僕を乗せて走り出した。

外の風景は荒涼としている。赤い土と巨大な岩がごろごろとしており、ほとんどなにもない。かろうじて舗装された道路をタクシーはひた走り、4時間弱で聖者のコミュニティに到着した。ゲートをくぐるとそこはひとつの街だった。かつては数百人の寒村だったいう。しかしサイババのアシュラムを中心に、コミュニティは小規模な街に発展していった。

ここには小・中・高等学校、大学、病院、老人ホームまであり、それらは寄付金によって無料で提供されているという。もともと数百人の寒村だったこのプッタパルティは、多い時では百万人を超える人々が押し寄せるという。

アシュラムとは、霊的指導者を中心として弟子たちが霊性修行を実践する生活の場のことである。プッタパルティの街にあるサイババのアシュラムは、プラシャンティ・ニラヤムと呼ばれている。それらの建物は、僕がイメージしていた質実剛健なイメージとは程遠く、ピンクやスカイブルーなどのパステルカラーで埋め尽くされていた。まるでおとぎの国である。

受付で登録を済ませると、宿泊のためのドミトリーが割り当てられた。荷物を置くと、僕はサイババを拝謁するために、施設の中央にあるホールに向かった。既に多くの人が所狭しと陣取っている。人種はさまざまだった。インド人が多いが、白人も多い。日本人もいる。

サイババを直接拝むことが出来るチャンスは、朝夕の二回ある。これをダルシャンという。巡礼者たちは思い思いに、サイババの登場を待っていた。瞑想に耽るもの。読書をするもの。歓談するもの。しかしギラギラと眼を輝かせ、落ち着かない様子の人々も多い。特に地元インドの人々がそのような、待ちきれない想いを強く発していた。静かだか異様な熱気がある。

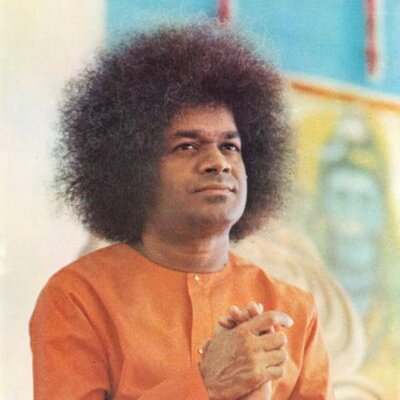

僕もいよいよその時が迫り、気分の高揚を隠せなかった。そもそもこのアシュラムを訪ねたのも、僕の強い好奇心が発端であった。サイババの存在が日本でも有名になり、彼の起こす奇跡をメディアが好奇の眼で取り上げたことにより、その真偽を巡って論争が巻き起こった。

ビブーティと呼ばれる灰や、指輪、神々の像、ネックレスなどを物質化する奇跡現象に関して肯定派、否定派がそれぞれの立場から陣を張った。しかし僕はこの論争に、大きな違和感を覚えた。そもそも侃々諤々議論を繰り広げている人々が、肯定派も否定派も含めて、その多くが直接サイババを見たことがないのである。

自分の眼で直接見てもいないのに、なぜそれを“真実だ”とか“ただの手品だ”などと断言できるのか不思議だった。自分で見てもいないものを、インチキだと決め付けるような態度だけは容認出来なかった。自分の理解を超えるもの、既成の概念を破壊するようなもに対して、一部の人々が強烈な拒絶反応を示すことを僕は知っている。

しかし、この世には自分の理解を超える深遠で精妙な世界が存在していることも僕は知っている。自分の理解を超えるものを認めないという頑なな態度は、それは謙虚さを失った態度でありただの傲慢である。

僕は、少なくとも自分の眼で直接見てからでなければ、白黒つける発言はしたくなかった。そういう資格もないと思っていた。だからこそ、インドの地図にも載っていないような辺境の街にまでやってきたのだ。自分の眼で、生のサイババを見て、はたしてどう感じるのだろうか。

そんなことを考えていると、あたりがざわめき始めた。ホールの奥からサイババが姿を現したのである。空気が一瞬で変わった。アフロヘアでオレンジのローブを身にまとった聖者は、一歩一歩ホールの中央に作られた通路を進んでいく。時々、巡礼者に近寄ってクルクルッと手のひらを回しては、物質化した何かを手渡していた。それは確かにビブーティだった。遠くからだったが、はっきりと見た。

その時、一瞬サイババが僕の方を向いた。そして眼が合った。その瞬間、次元を超えた何かが僕を中を突き抜けた。鳥肌が立った。言葉も出ない。正確には、僕個人の見たのではない。僕がいる方向を向いただけである。しかし、それでも僕のすべてを見られているような感じがした。僕はあっけに取られて、ただただ聖者を見つめていた。

これはきっと僕だけではない。僕の周りにいた多くの人が、それを感じたのではないだろうか。それほどの強烈な存在感を放っていたのである。アメリカのオーラの専門家によると、サイババのオーラは建物を突き抜けて、反対側にまで及んでいるらしい。

サイババは、1926年生まれなので、2001年の3月時点で74歳である。しかし不思議と年齢よりも相当若く見える。40代、いや30代でも通用するかも知れない。サイババの若さに関しては、体内で老化を抑えているという話を聞いたことがあった。それは、かつてパラマハンサ・ヨガナンダが実践した方法らしい。人は誕生してから徐々に、死に向かう化学物質を体内で生成し始め、これが満ちると自然死を迎える。しかしこの物質を意図的に止めることによって、老化を防ぐのだという。

「これが神の化身か…」

僕は感慨深げにつぶやいた。

僕はサイババは本物だと感じた。それは僕の主観であり、直接眼で見てハートで感じた感覚なので証明のしようがないが、少なくともこれで自分の意見として堂々と主張できる。本当に“神の化身”かどうかも、実はよくわからない。しかしサイババはこう言っている。

「私は神の化身だが、あなたも神の化身なのですよ」

またサイババは、“自分がこの世界に来たのは人が自らの神性を思い出し、愛を実践するようになるためだ”と繰り返し述べている。つまり我々人類の霊的ロールモデルとして、サイババは存在しているということになる。

つまりそれは、僕らも本来の神との繋がりを復活させ、愛を実践することでサイババに近づけることを意味している。ここには、人類が進むべき霊的進化の方向性が示されているのではないか。僕はサイババのこの主張を知った時、“これは凄い”と感激した。既存の宗教は、決してこんなことは言わないであろう。

そしてサイババは、決して自分を拝めなどとは強要しない。むしろ個人が帰依している宗教を大切にするように諭している。それは世界にはヒンドゥー教や仏教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ゾロアスター教、そして神道とさまざま宗教が存在するように見えるが、実際には「愛の宗教」というたったひとつの宗教があるだけだと言うのである。

本来の宗教に最も必要とされる“寛容性”が、サイババにはある。そもそも彼には、信者を増やそうとか、アシュラムに蓄財しようとする気がサラサラないように思える。サイババの団体では名前を宣伝することや、会費の徴収、活動に対する課金を禁じているのである。

サイババは、ついついその物質化現象などに注目が行き、そこだけを切り取って彼が本物か否かを評価しようとする傾向が強く感じられるが、本当に大切なことは、彼が何を説いているのか、そして何を実践しているのかということではないだろうか。

サイババの活動を真摯に述べた書籍などを除いて、ほとんどのメディアでは彼のセンセーショナルな一部分のみを取り上げ、その本質を掴んでいないように感じる。サイババが無料で病院や老人ホームを運営していることを、どれだけの人が知っているのだろうか。サイババが普段、巡礼者や学生、近習の人々に何を語っているのかを、どれだけの人が知っているのだろうか。

それを知らずして、奇跡現象だけで彼を語ることは、そもそも的を得ていない。実は物質化現象など、彼の活動においては別段取るに足らなことだと僕は思うのである。それは彼の主要な活動の中で生じた、偶発的な神の力のスパークに過ぎないからである。ここでは、もっと大切なことが日々行われていた。僕はプッタパルティに来て、直接サイババを拝謁した。そして、ここで何が行われているかも知った。その上で、やはり“本物だ”と強く感じた。

7.アシュラムからの脱出

僕が割り当てられたアシュラムのドミトリーは、外国人専用の相部屋で僕の他にさまざまな国籍の人々がベッドを占領していた。僕は、空いているベッドに陣取った。隣のベッドでは長身の白人が本を読んでいた。

僕の様子に気づくと、彼はこちらを向いて眼鏡の奥から優しい眼差しを向けた。赤毛のこの白人男性は、ベルギー人でユリアン・アンデルセンと名乗った。アシュラムには既に数週間滞在しているという。とても物腰の柔らかい彼とは、とても話があった。

翌朝、アシュラムでのマナーや行動順序をよく把握していなかった僕は、ユリアンにそれを教えてもらうべく、彼の後をついていった。ダルシャンでは混乱を避けるため、まず外側に並び、列を作って先頭の者が“くじ”を引く。その“くじ”の順番でホールの中に並べるのである。1番くじをひけば、かぶりつき席に座れるのである。

僕はユリアンとともに同じ列に並んだ。昨日はとても遠くからしか仰ぎ見ることが出来なかった。その日は九番、九列目に座ることが出来た。翌日も僕らは同じように列に並んだ。今日はどうだろう。先頭のインド人が“くじ”を引いた。一番!前から一列目に座れることになったのだ。ユリアンと軽く手を叩き合った。ここなら、間近で神の化身を拝むことが出来る。

実際に座ると、そこは本当に間近だった。期待が膨らんだ。サイババの登場を待つ間、隣に座ったインド人が何やら僕に話しかけてきた。たわいもない話だった。どこから来たのか。どうして来たのか。形式的な僕に対する質問が終わると、彼は一方的に自分の話を話し始めた。どことなく落ち着きがない。少し苛ついているようにも見える。

サイババが現れる。ゆっくりと近づいてくる。眼の前に神の化身が立っている。僕は感謝の気持ちでいっぱいになった。それだけで満足していた。するとその時、事件が起こった。僕に話しかけてきたインド人が突然立ち上がり、サイババに向かって口から唾を飛ばしながら何かを訴えかけた。何を言っているかはわからなかったが、それでも彼の必死さは容易に想像出来た。

男はすぐに座らされたが、サイババは黙って頷き、そして去っていった。彼は何を訴えたのだろうか。サイババは彼の必死の願いを受け止めたのだろうか。それがあの頷きだったのだろうか。僕は、幸運にも間近でサイババを拝謁出来たことに感謝しながらも、このアシュラム全体に漂う異様な雰囲気に気づいていた。

何だろう。このグルグルと眼が廻るような感覚。それはアシュラムにいる間、ずっと僕に付きまとっていた。それはサイババの偉大なパワーとはまったく別物だった。何かにしがみつくような情念のような感じだった。

僕はここに来る以前に、このプラシャンティ・ニラヤムに勝手なイメージを思い描いていた。それは、人々が思いやりの心を持ってお互いに助け合って生活している、シャンバラのような理想郷である。

ここにいる多くの外国人は、もともと普段の生活にも余裕がある人が多い。お金もあってなおかつ暇もあるから、インドくんだりまで来ることが出来るのである。もちろん、真摯に自らの霊性を高めることを目的として滞在している人も多いが、それは余裕があるあら出来るのである。ここでマズローの欲求理論を出すまでもない。

しかし、ここを訪れる多くのインド人はそうではない。皆それぞれ大きな問題を抱えて、毎日必死で生きている。そんな雰囲気なのである。眼が血走っている人も、ひとりや二人ではない。その日の食事にすら困っている人もいるのだ。余裕などあろうはずがない。したがって、“真理を求める”余裕のある人々とは、求めているもののスタンスがまるで違うのである。

僕はここでもインドの現実を知った。サイババの偉大さは、社会の底辺で貧困に喘いでいる人々にも、幅広く手を指し伸ばしていることである。彼らの苦悩をわが身に引き受けるように…。

しかし、アシュラムの中はそうした苦悩や情念のマインドで溢れかえっているため、僕はもの凄く辛く感じた。こんなこともあった。ある日、アシュラム内でインド人の老人が僕に声をかけてきた。

「I need your help!」

家族が急病になり、急いで自分の家に帰る必要が出来たのだが、急な話でお金がない。なのでお金を貸してもらえないか、というのである。僕は躊躇したが、ここはアシュラムだ。まさか神の目の前で嘘はつくまい。それに老人も悪い人には見えない。何より家族の病気が本当で、重症だったらどうする?僕はあまり迷うこともなく、300ルピーを渡してしまった…。

翌日、別のインド人に声をかけられた。すると何と昨日の老人と同じ話をするではないか。さすがに不審に思った僕は、お金を貸すことは出来ないが何とか家まで帰れるように、アシュラムの事務所か警察に一緒に行こうと言うと、そそくさと立ち去った。

屋外で瞑想中にも、瞑想を邪魔された挙句、同じストーリーで金をせびってきた。結局3人もの人間に、同じストーリーで金をせびられたのである。極めつけは、最初に声をかけてきたあの老人が、また僕に声をかけたことだ。それは彼にお金をあげてから、既に四日が経過していた。

彼が家に帰らず、まだアシュラム内にいること自体驚いたが、もっと驚いたのは彼が僕に向かってこう言ってきたことだ。

「I need your help!」

そして同じストーリーを僕に話し始めた。僕は沸々と腹の底で怒りを感じながら、彼にこう言った。

「Don’t you remember me?」

彼は、ハッとして僕の顔を凝視した。そして顔色を変え開き直ったように僕の顔を睨みつけながら、足早に逃げ去った…。

僕はこのアシュラムでの滞在に、すでに満足していた。強烈な聖と俗を一度に体験した。これ以上は、消化不良になる、そんな感じだった。実は、サイババを直に見ることが出来た僕は、新たな欲求が芽生え始めていた。それは、ここで友人になったユリアンやシーク教徒の青年が、どちらも直接的な“サイババ体験”をしていたからである。

ユリアンはかつて瞑想中に、サイババがヴィジョンとして現れたと言っていた。シークの青年は、かつて病気になった時、アストラル・ボディのサイババが現れ救われた体験を話してくれた。僕にはそのような直接的な体験はない。

彼らの話を聞きながら、僕も“神の体験”を欲し始めていたのである。しかしそもそも僕がここに来た動機は、純粋な好奇心であって、彼らのように真剣に神を求めていたのではない。それにも関わらず、“神の体験”を求めるなど本末転倒だと思った。

望めば欲になり、欲が過ぎれば執着になる。僕は直接“神の化身”を拝めただけで充分だった。欲が執着に変わる前に、ここを発とうと決めていた。

僕はアシュラムを後にしタクシーでバンガロールへ向かった。次の目的のためである。バンガロールで、もうひとつの幻の予言書を探すのである。今度はラメシュ氏のようなガイドもいない。場所もよくわからない。予約が必要なのにも関わらず、予約も取れなかったのである。日本から電話をかけたのだが、僕が訪問を予定している日は、既に先約で埋まっているとのことだった。

もうひとつの予言書、“シュカの葉”を読める確率は、かなり低い。それでもアタックしてみる価値はある。僕はやるだけのことをやってみようと決意を新たにしていた。

8.もうひとつの予言書

シュカの予言は、インドに存在する数ある聖者の記した予言書のひとつである。しかしアガスティアの葉に比べて、あまりメジャーではない。アガスティアの館が南インドに数多くあるのに対し、シュカの館は今のところ、バンガロールにある一館しか聞いたことがない。逆にいえば、それだけ正統な家柄である確立が高いともいえる。

前述したがインドではナディ・リーダーのような特殊な職には、正統な家柄や血統のようなものが重用される。それは、遺伝子に受け継がれる力、霊統が問題になるからであろう。

僕は予約の電話を何度も入れた。キャンセルの可能性を期待したのである。しかし、三度電話したが、結果はノーだった。こうなったら、直接訪ねてみるしかない。僕はバンガロールの街でオートリクシャーをひろい、館の住所をドライバーに見せた。中心街から離れ、住宅街に入っていく。しかし、ドライバーも住所の場所がよくわからないらしく、道行く人やお店の店員などに何度も道を尋ねていた。

かなり迷ったが、なんとか目的の館に辿り着けた。こじんまりとした家だった。玄関の格子戸の上に据え付けられた半円状の屋根が特徴的ではあったが、シュカ・ナディの文字がなければ普通の家と変わらない。

時刻は午前9時40分。待合室にはヨーロッパ人カップルとインド人がひとり待っていた。受付のおばさんに事情を話し、シュカの葉をなんとか読んでもらえないだろうかとお願いしたが、今日も明日も予約でいっぱいなので不可能だという返事だった。しかし僕は食い下がった。午後に再度訪れて、もしキャンセルが出ていたら読んでもらえないだとろうか、と訊ねたところ、笑顔でO.K.してくれた。

しかし今のところ、その可能性は極めて低い。三ヶ月先まで予約でいっぱいなのだそうだ。僕は街まで戻って、レイクビュー・ミルクバーでバナナシェイクを飲み溜飲を下げた。

午後二時四十分、僕は再度、館を訪問した。格子戸をくぐると、ナディ・リーダー自ら出向えてくれた。

「Please Welcome!」

そしてこう付け加えた。

「三時に予約が入っているドイツ人がもし来なかったら、君の葉を読んであげよう」

そう言うと、奥の待合室で待つように僕を促した。緊張感が漂う。

実はタイでもエラワン・プームという願いが叶うという女神様に、お祈りを捧げてきた。それは“シュカの葉を読むことが出来ますように”という願いだった。

待合室の壁にガネーシャが額に入れて飾ってあった。ガネーシャは「大丈夫。きっと読めるよ」と言っているようであった。

待つこと三十分、三時十分をまわる頃、ナディ・リーダーが奥から顔を出し言った。

「では、始めようか」

ドイツ人は来なかったのだ。こんなことは滅多にないという。

「これも運命だ…。」

ディスティニー(運命)という言葉が、印象深く耳に残った。

シュカの葉のナディ・リーダーは、サッチダナンダ・ムルティ氏という名前だった。彼はとても威厳があり、リーディング中は厳しい表情を崩さなかった。厳格な中に正統さに裏づけされた真剣さを感じ取った。

予言書の検索方法は、アガスティアの葉とは明らかに違う。指紋は取らない。ただ簡単な質問が続いた。兄妹の数、職業、親について、そして生年月日を訊いただけだった。

そしてナディ・リーダーは、席を立って別室に消えた。予言の葉を保管庫に捜しに行ったのかと思ったが、約十五分後に戻って来た彼は予言のバンドルを持っていなかった。おもむろに机に座ると、机の引き出しを引いた。

すると驚いたことに、シュカの葉は机の中から出てきたのである。あらかじめ仕込んであった訳でもないだろう。そもそも僕らは飛び込み客なのである。アガスティアの葉では生年月日を直接訊くことはしなかったが、ここでは直接訊いてきた。とすると、彼は奥の部屋で生年月日を元にホロスコープを作っていたのであろうか。あるいは瞑想を行い、インスピレーションを高めていたのかも知れない。

机の中から出てきたシュカの葉が語られていった・・・。

それは僕のおおまかな現状を述べた後、四つの過去世を語っていた。ここではインドでの過去世、モンゴルでの過去世、エジプトでの過去世、イスラエルでの過去世が記述されていた。

それぞれ、インドではタントラ経典やヨガ、瞑想を実践していたらしい。そして現世でもレイキについて学ぶかも知れないと記されていた(事実、2007年に僕は直傳靈氣の伝授を受けている!)。

モンゴルでは医者だったらしい、同時に仏教の教師でもあったらしい。これに関連して現世でも世界中を旅し、仕事で文章を書くだろうとされていた(2006年、モンゴルでの初ラリー挑戦記である『親父と夢、賭ける』を新風舎から出版した)。

エジプトでは画家で建築家だったらしい。これに関連して現世でもグラフィックスやデザイン、広告の仕事をするかも知れないとされていた(1998年から2000年まで、僕は広告代理店で働いていた)。またそれは、ピラミッド建造にも関わるものだったらしい。

イスラエルでは、キリストの生きていた時代に食糧や衣服を売る商人だったらしい。これに関連して、レストランなどを経営するかも知れないとされいていた(これは、まだわからない(笑)が、興味はある)。

シュカの葉では、アガスティアの葉のようにカルマ解消の方法は述べられてないが、替わりに大きなプレゼントが用意していあった。それは個人個人に合わせたマントラである。それを毎日唱えることによって、人生を成功に導き、職業などの三次元的な成功だけでなく、霊性の向上などスピリチュアルな面からの成功をも導くものだそうだ。

僕は、僕だけのマントラが与えられたことの神秘性に胸が震えた。これ以上の宝物があるだろうか。感謝の気持ちでいっぱいになった。

サッチダナンダ氏は、リーディング中でも時折目を瞑り、まるで高次元の存在と交信でもするかのように予言を語っていった。自分に対しても厳しく、日々の修行を常に欠かさない印象を受けた。

いずれにしてもシュカの葉の検索方法は驚異的だった。検索スピードの速さと質問量の少なさ。アガスティアの葉とはまったく違う。アガスティアはもっと淡々と事務作業をこなしながら検索していく方法だった。

あらかじめ、僕がこの日にシュカの葉を読みに来ることがわかっていたかのような用意周到さだった。読めるかどうか確信がもてないままに始まった一日だったが、ドラマティックな結末を迎えた。アレンジをしてくれた神様に感謝しなくてはいけないだろう。タイの女神様にも感謝だ。

サッチダナンダ氏は、シュカの葉を読み終えるとその厳しい顔を緩め、笑顔で写真撮影に応じてくれた。しかし、シュカの葉の撮影だけには応じてくれなった…。

9.探求の終わりに

3月23日、今回の旅の大きな目的を果たした僕は、バンガロールを離れアウランガバードへ移動した。ここからは観光モードである。アウランガバードを拠点に、エローラ、アジャンタ石窟寺院を巡り、ムンバイ経由でチェンナイに戻る計画である。

エローラ、アジャンタ石窟寺院は、デカン高原の荒涼とした台地にある。エローラ遺跡の見所は何といってもカイラーサナータ寺院であろう。驚いたことにこの遺跡は、岩山を幅47メートル、奥行81メートル、高さ33メートルに渡って切り開き、岩を削って造られているのである。エチオピアのラリベラ遺跡と同様の造りなのである。

八世紀の中頃、ひとりの石工がノミで岩肌を削り始め、百年をかけて完成させたということだ。これだけの岩をこの規模で、しかも精巧に神像などを彫りながらの作業である。失敗は許されない。大胆さと緻密さを持ち合わせていないと、とてもではないがこんな建築物は完成出来ないであろう。

石工はどんな思いで、作業を進めたのであろうか。信仰心にしろ何にしろ、強い動機と原動力、そして技術力がなければ出来ない作業である。それは建築物ではなく、ひとつの芸術作品といっていい。

アジャンタ石窟寺院も素晴らしい。ここは、ワーグラー渓谷の断崖中腹を掘り抜いて造られた寺院遺跡である。アジャンタの素晴らしさは壁画にある。保存状態が比較的に良く、彩色も残っている。それらは、中央アジアや中国、そして日本の古代仏教絵画の源流といえるものだ。

エローラ、アジャンタ遺跡を堪能した僕はムンバイまで戻り、タブラ、サロード、サーランギーなどインド古典楽器を買い漁って数日を過ごした。それからチェンナイに戻り、壮麗なゴープラムで有名なカパーレシュワラ寺院やパルタサラティ寺院、クリシュナ伝説の残るマハーバリプラムの“バターボール”を見学した。

インド伝統医術アーユルヴェーダのオイル・マッサージを受けたりもしたが、僕の頭の中は今回の旅で明らかにされた、“僕の未来の人生”で占領されていた。それは僕の期待通りであるとも言えるし、予期せぬ方向性も示されていた。もちろん、良いことばかりではない。生じる可能性のある事故やトラブルなども記載されていた。しかし、そこには解決法まで記されていた。

はたしてその通りになるのかどうかは、今の時点ではわからない。しかし、現代に残る奇跡の一端に触れることは出来た。充分に神秘的であり、充分に奇跡だった。それは素晴らしい体験だった。サイババ体験も然りである。

そして何よりこの予言書は、僕の人生に自信を与えてくれたように感じる。もちろんこれに振り回されるつもりは毛頭ないが、それでも充分にワクワクさせる内容だったからだ。これから何が起こるか、楽しみだ。