①イマジネーションのパズル

そこに黄金の山があった。それは圧倒的な密度で聳え立ち、黄金色に輝いていた。太古の強力な意思と突出した叡智の結晶。具現化した美しい神聖幾何学がそこにあった。

ついに来た。ついにやって来たのだ。エジプト。憧憬の大地。夢にまで見た聖地。夢にまで見た遺跡。それが今、目の前にある。

ギザの3大ピラミッド。それは太古の人類が残した壮大な文明のモニュメントであり、時代を問わず人々の想像力を刺激するイマジネーションのパズルである。それは大地にずっしりと根を降ろし、母なる地球に繋がり、天高く宇宙に繋がっていた。

この日を僕は、どんなに待ちわびたことか。僕は子供の頃からピラミッドが大好きだった。ピラミッドだけではない。モアイやマチュピチュ、ストーンヘンジなど古代遺跡が大好きだった。小学校低学年の頃、図書館で『ツタンカーメンの秘宝』という本を読んでいた記憶があるくらいだ。

また、映画においても小説においてもエジプトを舞台にした冒険活劇も多い。『インディ・ジョーンズ』シリーズは少年時代の僕のバイブルである。ここからの影響も大きい。グラハム・ハンコックのベストセラー『神々の指紋』にも夢中になった。

これまでの旅でも、僕は多くの遺跡や世界遺産を見てきた。インドのタージ・マハルやアジャンタ、エローラの石窟寺院、カンボジアのアンコール・ワット、トルコのカッパドキアやトプカプ宮殿、ギリシアのパルテノン神殿やクレタ島のラビリンス、ロシアの聖ワシリー寺院など、いずれも人類史に残る偉業の数々である。

しかし、そのどれにも負けない遺跡を1つ挙げるとすれば、それはエジプトのピラミッドをおいて他にない。それは圧倒的に絶対的な存在なのである。これを見なければ、“遺跡を見たとは言えない”であろう。

2002年のこの年、念願のエジプトを訪れることになった経緯には、実は伏線がある。この前年に僕は南インドにいた。南インドの熱風にさらされながら、僕は聖なる予言書『アガスティアの葉』と『シュカの葉』を探していたのである。『アガスティアの葉』とは、個人の未来が詳細に記された予言書のことであり、それは聖者アガスティアによって今から5000年前に書かれたとされている。

僕は溢れんばかりの好奇心からこの予言書を探し、ついに自分の予言書を見つけたのであるが、これとは別にまったく別の場所で、『シュカの葉』と呼ばれるもうひとつの予言書も探し得た。前者が個人の未来に関して主眼を置いているのに対し、後者は個人の過去に主眼を置いている。過去といっても、それは過去世のことである。

そこには僕に関する4つの過去世が記されてあったが、その1つにエジプトでの生があった。そこでの僕は、建築家としてピラミッドの建造に携わったと記されてあったのだ。それが本当なのかどうかはわからない。そもそも前世そのものが存在するのかどうかの核心もない。それは現代科学や僕自身の知覚力では認識不可能な事象であり、証明の仕様もない。

だからといって頭ごなしに否定も出来ない。もし前世などという概念は、宗教が生み出した妄想であると断言するのであれば、科学もまたある種の宗教であることを忘れるべきではない。

いずれにせよ、僕は輪廻転生に関しては肯定的な立場にいる。無かったら無かったかで別に問題はないし、あったらあったで別に興奮するほどのことでもない。日本人として東洋人として、それが自然に感じるだけのことである。特別、仏教やヒンドゥー教に熱心に帰依している訳でもない。しかしきっと、僕のDNAの中にそのような感性が刻み込まれているのだと思う。

「もし、僕が過去世で自分が建造に携わったピラミッドがこの世に存在するのなら、この眼で見たい!そしてこの手で触ってみたい!」

そういう強い好奇心が、『シュカの葉』を読んだ僕に芽生えたのである。僕は自分が建造に関わったピラミッドを特定するために、当時通っていたチャネラーのAさんの下を訪れた。Aさんのチャネリングによって、ピラミッドについての情報を引き出すためである。

チャネリング(あるいはリーディング)とは、アカシック・レコードやハイヤーセルフ、あるいは高次の存在にアクセスして、特定の情報をダウンロードする作業のことである。いわゆる“霊媒”というやつである。チャネリングの真偽についてはここでは議論しない。

ピラミッドは現存するだけでも約80基もある。そのほとんどが崩壊していおり、原型を留めるものは少ない。それを考慮しても、ギザの3大ピラミッドの完成度がいかに奇跡的な技術であるかを推し量ることが可能である。

きっと僕が携わったピラミッドは、原型を留めていない小さなピラミッドに違いない。名前すら残っていないかも知れない。建造に携わったといっても、労働者として石を運んだだけなのかも知れない。それでもいいから触れてみたかった。

僕はAさんに、大小さまざまな形状のピラミッドの写真が掲載された本を広げて検証してもらった。はたしてこの中に目的のピラミッドは存在するのであろうか。Aさんはそれぞれのピラミッドの写真に手をかざしながら、それぞれの持つエネルギーを感じ取っていった。

「これも違いますね~」

丁寧に、ひとつづつ情報を読み取って行くものの、なかなか該当するものが見つからない。やはり、ただの絵空事だったのであろうか。一通り写真を見せ検証してもらったが、どれも違っていた。

諦めかけたその時、まだ見せていない写真があることに気がついた。それは、僕が初めから“あり得ない”として可能性を排除してしまっていた写真であった。

「まさかコレじゃないですよね~」

それは美しく均整の取れた3つの巨大なピラミッドの写真だった。Aさんはその写真に手をかざすと、

「うーん、コレが近いかなあ。コレだと思う…」

それはギザ台地に君臨する第2ピラミッドだった。僕のボルテージは一気にヒートアップした。鼓動が急激に高鳴った。

「それからね…今、ヴィジョンが見えてるんですよ…。これから遺跡に入るぞって感じの…。発掘する前かな。皆に指示を出している。この人とっても気難しそうね」

そう言ってAさんは、フフフと微笑んだ。

「それは僕の過去世なんですか」

「そう。考古学者だったみたい」

「名前はわかりますか」

「クーパー(仮名)って聴こえる…」

クーパー…。僕はその名前に聞き覚えがあった。連鎖的に僕の脳裏に軽い衝撃が走った。突然、“うちの父親はカーライル(仮名)だ…”という言葉が浮かび上がってきた。それはまったく僕の意識の外からもたらされたものであり、意味が理解できなかった。そもそもカーライルを僕は知らない。しかし、それはクーパーの関係者だったことが後に判明した。

いずれにしても、エジプトには深い縁がありそうだ。これはますます面白いことになってきた。エジプトでの過去世は1度ではなかったのだ。瓢箪から駒。ピラミッドに加え、もうひとつの過去世を辿る旅の幕開けを告げる鐘が、胸の奥で深く鳴り響いていた…。

②ピラミッド、その絶対存在

2002年3月20日早朝、僕はカイロ国際空港に降り立った。ひんやりとした冷気が気持ちをピリッとさせた。人々も開放的だ。エジプト人は概して巨漢が多く強面なのだが、アラビア語で挨拶をすればとたんに笑顔に変わり、握手を求められた。

空港からカイロ市内へ向かう際も、僕は間違ったバス亭に立っていたのであるが、バスの運転手は僕を市内行きのバス亭までわざわざ乗せて行ってくれたのである。こういうおおらかな親切心に心が和む。

車窓から眺める早朝のカイロ。驚いたことに通りの隅々まで丁寧に掃除されており、綺麗だった。僕は当初、インドの街角のようなゴミが溢れた猥雑なイメージを持っていたのであるが、それは間違いだった。

日が高くなるにつれて、気温もどんどん上昇していく。しかし熱気はあるものの不快さはない。風がそよぐとむしろ快適ですらある。僕はまず、カイロ市内の中心部であるタフリール広場で今夜の宿を見つけ、荷物を降ろすとさっそくギザ台地に向かった。

ギザの3大ピラミッドは、カイロ中心部から約13キロ西方に位置する。その美しく宇宙的な調和を醸し出す三角錐は、突然バスの車窓越しに現れた。道路はまるで参道のように、遠近法をともなって三角錐まで真っ直ぐ伸びていた。バスが近づくとともにそれはどんどん巨大化していく。

「おおおお…」

僕は言葉も出なかった。それは地表よりもかなり高い位置に座している。ピラミッドそのものが平地の上ではなく、台地の上に建てられているのである。したがって地表から見上げるのその雄姿は、想像以上に大きく見えるのである。台地を利用したのは視覚的効果を狙ったのであろう。建造者の戦略的な意図を感じることが出来た。

ひょっとしたら、世界が壊滅的なカタストロフィーによって海に没したとしても、ピラミッドだけは海に没せず半永久的にこれを残存させるために、このような台地に基盤を求めたのかも知れない。そんな考えが、ふと浮かんだ。

バス亭を降りると、前方に空高く2基の巨大な人類の叡智が聳え立っていた。第1ピラミッドと第2ピラミッドである。それは僕の視界の範疇を超越し、世界を魚眼レンズのように捉えなければすべてを認識出来ないほど巨大なスケールで存在していた。

圧倒的である。圧倒的な存在感。第2ピラミッドの上部が太陽をまぶしく反射させ、光り輝いていた。それはまるで非現実的な存在でありながら、現としてこの3次元に絶対的に存在していた。台地を登りながら目の前に迫る2基のピラミッドの生命場のようなものを強く感じた。空気感が違う。空気が細かく振動しているようだ。

それは強烈な個性を放つ誰かが、部屋に入って来たとたんに場の空気が変わるような波動のようなものである。まるで生きて脈打っているようだ。いったい何だこれは。当然ピラミッドのことはよく知っていた。映像でも写真でも何度も見た。しかし、実物は既存のイメージを遥かに超えていた。

まずその大きさに驚愕する。その巨大さはもちろん知っていたが、知っていることと見ることは別のもだと、この時改めて感じた。そして、あまりにも急な傾斜角にも驚かされた。もっと緩やかな傾斜だと思っていた。これは実物を見て初めて気がついたことである。

「いったいこれは何だ。誰が何のために造ったんだ」

議論し尽くされ、語り尽くされたこのテーマが、強烈に脳髄を駆け巡る。きっと僕だけではない。ここに来た誰もがこのような疑問を抱かざるを得ないであろう。ピラミッドの本当の凄さはここにあると思う。

それは、遺跡にまったく興味のない人をも沈黙させ仰け反らせ、“これはいったい何だ”と思わせるような圧倒的な存在感を時空を超えて放っていることである。世代を超えて人々の想像力を常に刺激し、議論を引き起こさせるトリガーのようなものである。この絶対存在は、興味のあるなしに関わらず、見た者の思考回路や思考様式に何らかの変容を生じさせる。

これがピラミッドの本当の存在理由なのではないか。僕はそう強く感じた。かつてピラミッドは王墓であるという説が支配的であったが、現在ではあまり支持されていない。吉村先生ですら、王墓説を否定している。ではいったい何の目的で建造されたのだろうか。僕がクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッドと呼ばず、第1、第2ピラミッドと意図的に呼ぶのもここに理由がある。

建造年代も定説では4500年前とされているが、ここにも様々な疑問が提示されている。有名な論争は、アメリカのエジプト研究家アンソニー・ウェストやボストン大学教授のロバート・ショック、そしてグラハム・ハンコックらが巻き起こした、“紀元1万500年説”である。

アンソニー・ウェストは、スフィンクスや河岸神殿に残る雨による磨耗を綿密に調査した。その結果、その侵食痕は氷河期末期の降雨期によって出来たことを突き止めた。ロバート・ショックも地質学者の視点から、スフィンクスの侵食痕が石灰岩が数千年に渡って雨にさらされた場合に形成される“教科書的事例”であるとアメリカ先端科学協会で発表している。グラハム・ハンコックもこのような事例を採り上げ、学際的な観点からもスフィンクスの建造年代は、エジプトの大地に豊富な降水量が存在した1万500年前であることを主張したのである。

それに対して権威あるエジプト学者は、猛反発した。そしてほぼ感情論に近い非難の罵声が浴びせかけられたのである。今では非常に有名になった3大ピラミッドと天空のオリオン座の三ツ星、アルタニク、アルニラム、ミンタカとの位置的相関関係についても、これはエジプト学者の発見ではない。ロバート・ボーヴァルというベルギーの建築技師で素人ピラミッド研究家の発見なのである。

ここにも学者からの批判が相次いだが、それは客観的な批判というよりも、多分に“縄張り意識”が過剰に反応したようにも感じられる。むしろこうした斬新な発想は、既存の概念で雁字搦めにされたスペシャリストからは生まれにくいのではないだろうか。別分野からの学際的な研究や素人研究家は、このようなパラダイムに囚われないからこそ、新しい発見が可能になるのだとも考えられる。

いずれにしてもピラミッドやスフィンクスは、今後も人々の論争の的になることは間違いないであろう。それほど強烈な魅力が内包されているということである。

さまざまな考察が頭をよぎるのに任せながら、僕は第1ピラミッドを左手に眺めながら、第2ピラミッドに向かった。終始、感激のため息をついていた。そして、頭頂部に完成時の面影を色濃く残した第2ピラミッドにたどり着いた。まだ実感が湧かない。

「これが、自分が建造に関わったピラミッドなのか…」

僕は両手を、ピラミッドの一部となって基礎を支えている大きな石の上に置いてみた。

するとそれは、まるで脈を打つみたいにドクドクという波のような感触が伝わってきた。「今のはいったい何だ」

僕は吃驚して、思わず手を離した…。

第2ピラミッドは、化粧石の残る上部の除いては、積み上げられている石の大きさはバラバラであり、第1ピラミッドの均等な石の配置に比較して雑な印象が残る。それでも僕の心を一番惹きつけたのは、やはり第2ピラミッドであった。

その後、第2ピラミッドから真っ直ぐ坂を下るように、スフィンクスへ向かった。きのこの形をした岩が遠くに見える。それがスフィンクスの後頭部だった。写真の印象では第2ピラミッドに真正面に鎮座している感じだが、実際両者の距離はかなり離れている。

僕が訪ねたその日、スフィンクスは厳重な警戒がなされていた。それは、エジプトのムバラク大統領とシリアのアサド大統領が訪問するからだという。しかし僕は幸運にも、この厳重な警備をかいくぐって、普段でも観光客が近づけないような立入り禁止ラインの内側まで入ることが出来た。ガイドを伴ったアメリカ人夫婦に何故か声をかけられ、一緒に内側に入ってしまったのである。ガイドはきっと許可をもらっていたのであろう。

僕はスフィンクスの左足に、ほとんど触れるほどの位置に立って、その尊顔を見上げた。驚いたことにその眼には、瞳があった。そして大空の一点を見つめていたのである。それはいったいどの星なのか。それはいったい何を意味しているのであろうか。

ギザ台地の門番は、ギリシア神話でオイディプスに謎かけをしたように、僕らに大きな謎かけをしているのかも知れない。

③インスピレーションの源泉

翌朝4時30分、街はまだ暗く寝静まったままであったが、僕はタクシーを捕まえてピラミッドに向かった。ピラミッド越しの朝日を眺望するためである。それに今日4月21日は、春分の日だ。春分の御来光をどうしても見てみたかった。

スフィンクスの最も近くにある遺跡への入場ゲート付近でラクダ使いと交渉し、遺跡を守るためのバリケードを迂回しながらピラミッドの西南方面へ回り込んだ。ラクダの乗り心地もそれほど悪くはない。

僕は3つの巨大な三角形が隣り合うように見える位置に陣取り、御来光を待った。春分の日の朝日は春の訪れを告げるように、とても優雅にゆっくりと昇って行った。

日の出を観賞した後、僕はいよいよ第1ピラミッドの内部に潜入することにした。午前7時30分にチケット売り場まで出向き、ピラミッドの内部入場券を購入した。2002年現在で第1ピラミッドの入場者は、1日300人に限定されている。なので、団体客などが重なりタイミングが悪ければ、入場を断られるケースもあるという。

第1ピラミッドに積み上げられているひとつひとつの石は、かなり大きい。1辺が雄に2メートルを超えるものもある。それらの石を関心したように手で叩き、ひとつひとつ確かめるようにしながら、ピラミッドの下層部に穿たれた内部への入場ゲートをくぐった。

ひんやりとした冷気が肌を刺す。今僕は、太古に封印された空気を吸っているのだろうか。洞窟のように掘られた穴を進み、狭い上昇通路を登りきると、丹念に造り込まれた天井の高い空間に突き当たった。大回廊である。

大回廊は、装飾のまったくない石の板が何層にも折り重なるようにして、積み上げられていた。左右の壁は逆向きの階段のようになっており、上へ行くほど両者の間隔は狭くなっていった。階段を登りながら、天にまで繋がっているような錯覚を覚えた。感覚としては天井の高いアーチ型の教会にいるような雰囲気である。

その時、非常にクリアーなインスピレーションが僕に降りた。

「これは、次元上昇のための装置だ!」

僕は思わず、そんなことを口走った。意味はよくわからない。しかし、それがピラミッドの機能だという強烈な感覚が胸に残った。それだけではない。階段を登りきり玄室にたどり着くと、また別の言葉が降りて来た。

「パワープラント…。イメージの増幅装置、アンプ…」

そして、“スターゲイト”という言葉も浮かんだ。

玄室の中は満員だった。しかも妖しげな集団に占拠されていた。彼らは玄室に安置された石棺の正面に座り込み、石棺の奥で神官らしい白人女性が両手で大きなアンクを掲げながら祈りを捧げていた。

僕は、いったい何が始まったのかよくわからなかったが、面白そうだったのでしばらく見学することにした。こういう儀式に立ち会えるのも滅多にあるものではない。食べ過ぎたメグ・ライアンのような神官役の女性がアンクを振りかざすと、一斉に聖音“オーム”の唱和が始まった。

それは玄室の赤色花崗岩に跳ね返り、素晴らしい振動を作り出した。とても美しい響きだ。身体の芯まで共鳴するようだ。部屋のあらゆる角度から、バイブレーションが身体を包んだ。

そして集団のひとりひとりが石棺に入り、イニシエーションを受けていった。メグ・ライアンに詳細を訊ねると、彼女らはサンドラ教団という団体らしい。それはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教をミックスさせたもので、平和と真実への祈りを捧げていたらしい。

「僕も真実を求めている」

と言うと、笑顔でハグしてくれた。

しかし、この感覚は何だろう。この遺跡にいると、“そうそうこうだった”とか“こうなっているはずだ”という感覚がどこからともなく降ってくる。まるで、遺跡の番人として、確かめに来たような気分だ。

そしてピラミッドの内部でクリアーに浮かび上がった言葉の数々…。それは、本当にピラミッドの本来の目的を指し示しているのであろうか。何より、この炎天下で遺跡間の移動距離も長く、アップダウンも激しいのにも関わらず、まったく疲れない。これがピラミッド・パワーなのだろうか。

とにかく、貴重な体験をしたことに間違いない。

翌22日は、カイロの西南約25キロにあるサッカラとダハシュールへ向かった。サッカラには階段ピラミッドがあり、ダハシュールには赤ピラミッドと屈折ピラミッドがある。

サッカラまでの道中、タクシーの運転手は僕に、“お前は日本人か”と尋ねてきた。“日本人だ”と返答すると、彼は急に笑顔になり“俺は日本人が大好きだ”言い出した。僕はリップサービスだろうと思っていたのだが、彼の話をよく聞いてみるとどうやらそうでもないらしい。

彼は仕事柄、よく外国人観光客を乗せるという。しかし日本人以外の外国人は怖いというのである。何故なら彼らは、決してタクシードライバーである自分を信用しないし、言葉も乱暴でお金も極限まで値切ってくるらしいのだ。

一方、日本人を乗せた場合は、そんな威圧感を感じたことは一度もなく、すぐに笑顔で接してくれるので、彼も安心して仕事が出来るというのである。なるほどと、僕は感じた。案外日本人は、海外で好意を持たれているのではないか。国内にいると、あまり感じることはないが海外に出てみて初めてわかることがある。トルコでも日本人は好印象だったし、インドでも比較的そうだった。エジプトも結構な親日なのかも知れない。

しかしこの話には諸刃がある。フレンドリーな日本人という評価はとてもいいのであるが、それは日本人の場を繕うための曖昧な笑顔であることが多く、下手をすると威厳を失う。つまり手練手管のエジプト人にとっては、格好の鴨になり兼ねないということである。こと、日本人は交渉事があまり上手ではない。なので、充分気を引き締めるべきではあるのだが、日本人のスマイルは和やかな空気を作り出していることも事実だ。これはコミュニケーションにとって強力な道具である。

僕は運転手と話をしながら、改めて日本人で良かったと感じた。会話を弾ませながら椰子の樹が繁る農村地帯を運河沿いに進むと、やがて赤茶けた不毛の台地の上に階段ピラミッドが姿を現した。

エジプト第3王朝のジェセル王のものだとされているこの階段式ピラミッドは、マスタバ墳を6段積み重ねた形状で造営されている。積み上げられた石も小さく、保存状態もあまり良くない。

しかし僕がここを訪ねたのには理由がある。それは、少年時代に読んだ藤子・F・不二雄の漫画『タイムパトロールぼん』のエピソードの中に登場した舞台だからである。突然タイムパトロールに任命された普通の中学生が、歴史を守るために過去のさまざまな時代を訪れて活躍する漫画である。この作品の潜在的な影響力は大きい。

以前ギリシアを訪問した際に、真っ先にクレタ島へ渡ったのであるが、それはクレタ島にあるミノス王の宮殿ラビリンスの遺跡が目的だったからである。それは魔獣ミノタウロスが幽閉されていたという伝説が残る迷宮で、それもこの漫画の舞台として登場していたのである。

階段ピラミッドを充分に堪能した後、僕はダハシュールに向かい赤ピラミッドと屈折ピラミッドを訪問した。緩やかな傾斜の赤ピラミッドは、保存状態もそこそこではあるものの、それを取り巻く雰囲気として僕はあまりいいものを感じなかった。4辺の傾斜が途中で変わる屈折ピラミッドは、表面に化粧石がかなり残存しており、創建当時の様子を容易にイメージすることが出来た。

しかしサッカラでもダハシュールでも、ギザ台地で起こったような突然のインスピレーションは何もなかった。やはりあの3基のピラミッドは、突出して特別なのかも知れない。

④アスワン・ムーン、ムーン・シャイン

4月22日夜、僕は列車に乗り一路南を目指した。エジプト最南端の遺跡、アブシンベルを目指すためである。アブシンベルはスーダンと国境を接する位置に孤立して存在している。列車は、ナセル湖のほとりの街アスワンで終点となる。そこからはバスでの移動だ。

夜8時にカイロを出発した寝台車は、約12時間かけてアスワンへと歩を進めていた。寝台車は相乗りであったが、列車に揺られながら隣席になったインド人プラディープとの会話が弾んだ。こういう出遭いがあるから旅は面白い。

彼は香水やコスメティックの商いをしており、ドバイを拠点に世界を渡り歩いているという。話にも含蓄が多くいい勉強になった。楽しく夜は更けていった。

翌朝8時30分頃、列車はアスワンに到着。さすがにアフリカ大陸を南下しただけあって日差しの強さがカイロとはまるで違う。街を行き来する人々の顔もカイロとはまるで異なる。ヌビア系の人々が多く在住する地域だからである。僕は今夜の宿を探し、1時までぐっすり睡眠を取った後、ナイル川に面したレストラン、“アスワンムーン”のカフェテラスでゆっくりと午後の時間を満喫した。僕はここがとっても気に入った。

ここはとても落ち着ける。岸辺には赤い花が咲き誇り、川向こうに生い繁る椰子の林と砂丘のコントラストがとても美しい。ナイル川にはフルーカと呼ばれる白い小型のヨットが帆を張り、水面を優雅に滑ってゆく。夕焼けもひと際、美しかった。

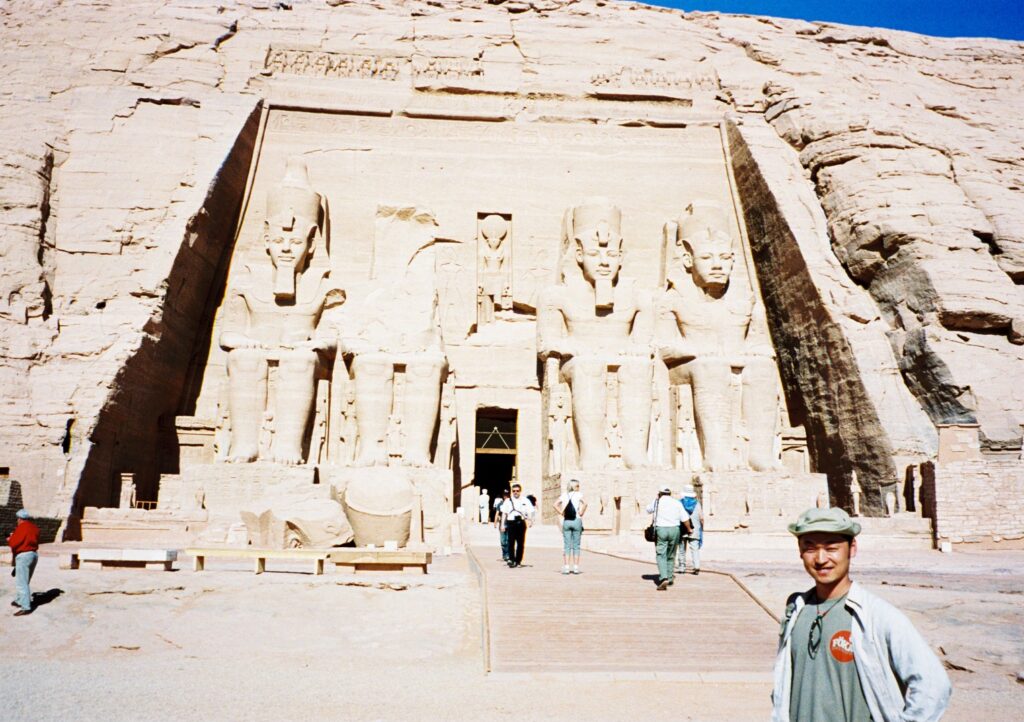

翌朝4時、僕はアブシンベルまでの1日ツアーに参加した。約3時間かけて日の出前の砂漠をひたすら南下した。途中、北回帰線も越えた。アブシンベルは大地の果てにあった。こんな最果ての地に、ラムセス2世はいったい何を求めたのであろうか。バスは午前7時に到着し、朝の涼しい2時間観光して9時には現地を出発する。

灼熱の大地に静かに佇む4体の巨人。都から遠く離れたこの地に築かれたアブシンベル神殿は、ラムセス2世の空前絶後の権力を顕示するものである。こういう遺跡は、すぐに僕の意識を時空の彼方へ飛躍させてしまう。

ところで今回のツアーは個性的なメンバーが集まった。僕の他に南アフリカのラルー、ドイツのマーカス、フランス人2人、インド人、韓国人、日本人4人。特にマーカスは笑わせてくれた。

まず遺跡入場の際に、一人だけ検知器をピーピー鳴らしていた。何度もである。そして午前9時の出発時刻にバスにいない。運転手は彼がいないことに気がつかず、点呼も取らず走り出した。僕がバスを止めなかったら、彼は最果ての地に置き去りにされていたところだ。どこか抜けているのである。でも憎めない。

ツアーは、アスワンハイダムを見学後、ナイル川のアギルキア島にあるイシス神殿まで船で渡った。女神イシスを祀った壮麗な神殿である。見ごたえは充分あった。

午後の早い時間にツアーは終了し、僕は仲良くなったラルーとともに、アスワンムーンで昼食を取った。彼は南アフリカで弁護士をしているという。さまざまな国籍、さまざまな職業の人々と出遭えるのも、旅の醍醐味であろう。

翌日、僕は列車に乗りアスワンを発った。目指すはルクソールである。ここには有名な王家の谷が待っている。約3時間でルクソールに到着。今夜の宿を探した。すぐにホテルは見つかった。オーナーのアリさんはとても人懐っこく、信用できる人物のようだ。今晩、僕をベリーダンス・ショーに連れて行ってくれるという。ルクソールの街が歓迎してくれているように感じた。

翌25日、僕はさっそく今回の旅のもう1つの大きな目的地である、“王家の谷”を訪問する1日ツアーに参加した。

ツアーには、これまた多彩な顔ぶれが揃った。京都から来た日本人カップル、ドイツ人カップル、2人組みのフランス人女性、ガイドのイブラヒム、そしてもうひとりのインディ・ジョーンズ、中華系アメリカ人のケヴィンである。

僕は今回の旅で、ベージュのシャツにつばを左右に跳ね上げた帽子を被って出かけた。サファリ・ルックとも言えるが、インディ・ジョーンズのコスチュームを意識したことは否めない。しかし、それは僕だけではなかった。もうひとり馬鹿がいたのである。それがケヴィンだった。当然、格好だけでなく中身も僕と共通するものを持っていた。

ケヴィンはWebデザイナーをしているという。そして彼もまたバックパッカーであり、世界中を旅していた。相手の眼を真っ直ぐ見て話す彼の姿に、僕は彼のぶれない信念と自身の強さをありありと感じる事が出来た。

ガイドのイブラヒムは僕らのグループを“ムーン・シャイン”と命名した。アスワン・ムーンに引き続き、ここでも“月”が出た。面白い。今回の旅の象徴なのであろうか。僕らはまず船で対岸へ渡る。王家の谷のあるナイル川の西側は川を隔てて冥界なのだそうだ。だから人が住んでいるのは、基本的に川の東側である。ナイル川はさしずめ、三途の川といったところか。

僕らは川の西側、冥界に足を踏み入れると、まず王家の谷の門番のように鎮座する2体のメムノンの巨像を見学した。次に王妃の谷にあるネフェルタリ王妃の墓にいきなり入場することになった。

ネフェルタリ王妃の墓は、1日に150人限定という制限が設けられており、他の数ある墓よりも値段も10倍高い。それでもこの墓の内装は、他のどの墓よりも群を抜いて壮麗であり素晴らしい。

ネフェルタリ王妃は、“キング・オブ・キングス”ラムセス2世の妃である。豪華なのも当然であろう。この墓の内装とその他の墓の内装の大きな違いは、部屋の壁一面に描かれた神々やヒエログリフ、死者の書などの文字や図柄が凸状に浮き彫りになっていることである。他の墓では、これが凹状に掘り込まれていた。掘り込む方が手間は少ないであろう。もちろん凸上の壁画は他の墓にも存在するが、これほどの美しさと保存状態の良さは群を抜いている。

通廊から玄室に至るまで天井には星が描かれ、壁一面には冥界で繰り広げる王妃と神々との物語が展開されていた。ひとつの大絵巻のようでもある。デザインの面白さだけでなく、色彩も豊かであり太古の職人のセンスが光っていた。王妃の谷では、他にティティ王妃の墓、セトヘルコプシェフの墓を見学した後、王家の谷に向かった。

王家の谷で待ち構えていたものは、目の前に聳えるピラミッド状の岩山である。このエル・クルン山の麓だからこそ、ファラオの一族が眠る墓所としてこの谷が適切だったのだろう。ピラミッドは、ファラオが来世に復活するための装置なのかも知れない。王家の谷ではあまりにも有名なツタンカーメンの墓、アメンホテップ2世の墓、セティ2世の墓、ラムセス7世の墓を見学した。

ツタンカーメンの墓の内部は、発掘品の豪奢なイメージに反して質素で簡略に造られた印象が残った。室内もあまり広いとは言えない。他のファラオの墓の方が規模が大きい。しかし、それらはみな盗掘されており、日の目を見たのはツタンカーメン王の遺物のみである。そこに埋葬されていた宝飾品は、物量的にもツタンカーメン王を遥かにしのいでいたことであろう。想像すら出来ない。

ここには唯一、ツタンカーメン王の遺骸がそのまま石棺の中に埋葬されているという。他のファラオのミイラは、カイロの考古学博物館において人々の目にさらされている。あの大王、ラムセス2世も例外ではない。にもかかわらず、ツタンカーメン王だけ何故特別なのであろうか。理由はよくわからないが、発掘者などの深い想いが考慮されたのだろう。僕は感慨深いものを感じた。

その後、王家の谷の東側にある断崖絶壁を背景に造営されたハトシェプスト女王葬祭殿を訪れたが、ここはスケール感が違う。距離感覚が錯覚を起こす程の規模なのである。視覚的効果は充分計算に入れての設計だろう。普通に写真を撮影するだけでも、まるで広角レンズで撮影したような遠近感とスケール感が浮き出るのである。

ジリジリと熱い太陽に焼かれ、乾いた空気は瞬時に水分を奪っていったが、僕は疲れることなく王家の谷を歩き回っていた…。

⑤過去世の残像、旅の終わりに

翌日、僕はもう一度、今度は1人で王家の谷を訪れた。今回の旅のテーマである“過去世探求”の2人目に触れるためである。1人目はすでにギザ台地で追体験した。そこでは終始不思議な感覚が僕を包んでいた。インスピレーションも、何度も明確に降りてきた。それはかなり古い時代の過去世なのだろう。4500年、いや1万500年なのかも知れない。

そもそもギザ台地の体験そのものが、僕が自分の思い込みでマインドが作り上げたのもだと批判されても反論は出来ない。何度も言うがそれは証明出来るものではないからである。僕自身、“生まれ変わり”は肯定的に捉えてはいるが、自分がピラミッドを造った職人だったと心底信じている訳ではない。

ただ、自分がそこで何を感じるのか、純粋に体験してみたかったのである。今回もスタンスは同じである。

ラムセス3世葬祭殿、セティ1世葬祭殿をまわり、王家の谷ではラムセス4世の墓、ラムセス9世の墓、トトメス3世の墓、ラムセス3世の墓、メルネプタハの墓を見学した。

午後2時、僕はいよいよリチャード・クーパー(仮名)が発掘に携わったとされる王墓に足を踏み入れた。中には誰もいない。たった1人での入場である。階段を下りると奥に玄室があった。花崗岩で作られた石棺が置かれている。すると急に腹の底から熱いものがこみ上げてきた。

悲しい訳でもない。嬉しい訳でもない。しかし涙が止まらない。僕は戸惑った。訳がわからなかった。しかし僕が覗くことが出来ない心の深い場所で、何かが反応していた。僕は10分間程1人で石棺を眺めながら、涙が流れるままにしておいた…。

過去世探求の余韻に浸りながら、僕は墓の中の閉じた世界から宇宙まで見えそうな程蒼く高い空をいただく開いた世界に戻ってきた。僕は光が満ち溢れるこの世界に感謝した。過去は過去、現在は現在。過去がどうであろうと、一番大切なのは今、この瞬間であると、改めて強く感じていた。

王家の谷からの帰路、僕はエジプト人の大学生グループに声をかけられ仲良くなった。彼らは本当にフレンドリーだ。エジプト大学商学部の学生だという。その中に1人、バルカ(牛)と呼ばれてからかわれている学生がいた。どこの国に行っても、グループに中にはこういう道化役がいるものだ。“バルカ”と呼ばれると、彼はおどけて見せた。

ナイル川を渡り、再び現世に戻る。夕暮れの街にコーランが響く。それはグラデーションに映える空と、ライトアップの灯がともされたルクソール神殿の姿が重なって、とても神秘的な雰囲気を醸し出していた。

翌27日、僕はヨルダンまでのバスチケットとエジプト再入国のためのヴィザを申請し、ルクソールの街の中心部にあるルクソール神殿、そして巨大なカルナック神殿を見学した。カルナック神殿は、世界最大の神殿建造物と云われているだけあり、何もかもが大きかった。参道にずらりと並んだスフィンクス、まるで城壁のような巨大な正門、太く丸みを帯び神殿を支える列柱の数々、オベリスクから神像に至るまで何もかもが巨大であった。

夕方5時、僕はバスでルクソールの街を後にした。紅海に沿って北上し、シナイ半島を経由してアカバ湾に面する街ヌエバアを目指すためだ。ヌエバアからは船で海を渡り、ヨルダンに入国する。バスは16時間かけてシナイ半島の一大リゾート地、シャルム・エル・シェイクを経由し、翌28日にダハブの街に到着した。ここからはミニバスに乗り換え、ヌエバアを目指す。

ミニバスは、かなり急勾配の道を登っては下りを繰り返した。道路の両端に迫る荒涼とした山々。細い赤茶けた谷間から、逆三角形の形をした海が顔を出す。ここはかなり急激な地形のようだ。高い山々が急角度で、海に向かって落ち込んでいるようだ。

ヌエバアで船に乗り換える。対岸にはサウジアラビアの大地が広がっていた。アカバ湾を隔てて、エジプトとサウジはこんなにも近いのか。僕は驚嘆するとともに、この海だったらモーゼは海を割って本当に渡れたのかも知れないなと空想した。

約1時間30分でヨルダンの港町、アカバに到着した。驚いたことに、船が港に停泊する寸前に、船の乗務員が乗客のパスポートを一斉に集め始めた。いったい何をするのか見守っていると、重ねたパスポートに片っ端からスタンプを押していく。しかも早押しだ。これが入国審査だという。ヴィザも簡単に取れた。セキュリティも何もあったものではない。

税関もノーチェックだった。観光客としてこれほど楽なことはない。通りを行きかう人々を観察すると、エジプト人とは違いみんな一様に背が低い。同じアラブ系といってもやはり特徴が異なるのであろう。赤字に白い模様の入ったカフィーヤという布で頭部を被った人も目立つ。いわゆるベドウィンと呼ばれる人々なのであろう。

ヨルダンに入国した目的は、『インディ・ジョーンズ最後の聖戦』の舞台として一躍有名なったぺトラ遺跡を訪問するためである。僕は船で一緒になった日本人旅行者とともにタクシーをシェアし、一路ぺトラの街、ワディ・ムーサへ向かった。

ぺトラ遺跡は、紀元前6世紀にナバタイ人によって造られた都市の遺跡である。ぺトラへの入り口は、大きな岩山の隙間を縫うように削られた隘路しかない。これが延々2キロにも及ぶ。それは天然の要崖あり、都市防衛機能としては高い精度を誇っていたことであろう。隘路の奥には、周囲を山々で囲まれた2キロ四方の空間が広がり、ナバタイ人はここに都市機能を置いていた。神殿へ向かう通路の岩壁には陶制の水道管が残っていることからも、その都市機能の高さを窺うことが出来る。

翌朝、僕はさっそくぺトラまで歩いた。遺跡までは切り立った崖の間を、かなり歩かねばならなかった。しばらくすると、岩と岩の隙間から驚くべき人類の傑作が姿を覗かせた。それは暗い左右の岩がコントラストとなって、まぶしく薔薇色に光っていた。まさしく光っていた。

岩の回廊を抜けると、薔薇色の神殿がその全貌を現した。エル・ハズネである。それはペトラの門であり、美しい神殿でもあった。神殿の柱や梁、屋根は岸壁に掘り込まれて造られていた。この岩山そのものがマーブル模様の入った薔薇色の岩であり、微妙な光の角度によって1日に50色もの薔薇色に変化すると言われている。

あまりの美しさに僕は一瞬われを忘れた。

ぺトラ遺跡の規模も大きく、一番奥にあるエド・ディルまで岩山を登りながらかなりの道のりを歩いた。切り立った山の断崖からは、遠くにイスラエルを望む事が出来た。

駆け足で訪問したペトラ遺跡だったが、充分堪能出来た。ヨルダンからの帰路、船の中でパレスチナ人のおじさんが僕にしゃべりかけてきた。ロバート・デ・ニーロ似のこのパレスチナ人は、観光客を見つけては議論を吹っかけている様子だった。僕にしゃべりかける前にも、ベルギー人と激しく口論していた。

僕はある程度の距離を保ちながら、彼の一方的な話を聞いていた。パレスチナが悲惨な状況になるのは僕も知っている。デニーロは、この悲惨な状況をどう思うと質問してきた。彼の目は真剣である。僕も姿勢を正した。それは彼の強い姿勢の奥に、深い悲しみとなんとしてでもこの悲劇的な状況を解決したいという心の叫びを感じたからである。

僕は僕なりの考えを伝えた。彼は納得はしなかったが、強く反論することはなく時々考え込んだ。また、デニーロは宗教的な質問もしてきた。

「おまえはブッディストか」

「そうだ」

と僕は答えた。厳密な意味で仏教徒とはいえないが、そうでないともいえない。

「じゃあ、お前は神を信じないのか」

と彼は返した。確かに仏教の説話には“神”という概念が登場しない。デニーロはアメリカの大学を出ており、インテリだけあって仏教の基本概念をよく知っていた。しかし、仏教を唯物論的に解釈すること自体が間違っている。僕らは仏教の教えを理論ではなく、感覚として捉えることが出来るが、欧米の教育を受けた彼はそれを論理で理解しようとしたのだろう。仏教と共産主義を結びつける輩もいるが、大間違いだと僕は思う。

それに、ブッダが神について語らなかったことだけを取り上げて、仏教には神がいないとするのは早計である。ブッダは、“ただ神について語らなかっただけ”なのかも知れないからである。なので僕はこう答えた。

「いや、神は信じてるよ」

「それは仏教の教えに矛盾するんじゃないのか」

「いや、矛盾しない。そもそも僕は仏教徒である前に、神道も信じている。あんたから見ると無節操に思えるかも知れないが、そもそも仏教は宗教じゃない。それは“Way of Life”なんだよ。仏教の教えは、いかに生きて、いかに死ぬか、それを説いてるんだ」

僕自身、仏教をしっかり勉強した訳ではないので、偉そうなことを言えた口ではないが、彼らのような論理教育を受けている人間には、間違っていても自分の主張をガツンとぶつける必要がある。でないと相手は僕をナメるどころか、人間として未成熟だと捉えられてしまう。

僕の主張に、彼は何か得るものがあったようだ。しきりに頷きながら、

「Way of Lifeか。なるほど。俺はいいことを聞いたぞ。お前は面白い奴だ」

と言って白い歯を見せ破顔した。

おかげで、僕はエジプトまでの帰路、まったく退屈しなかった。午後10時にヌエバアの港に到着し、エジプト再入国を済ますと、その足でカイロ行きのバスを探し飛び乗った。朝までにはカイロに戻れるだろう。

翌朝、僕はカイロの街に舞い戻った。残る目的地は、世界でも5本の指に入る収蔵品を納めたエジプト考古学博物館のみだ。中でもツタンカーメン王の黄金のマスクは、まさしく秘宝中の秘宝といえる。冒険映画に登場する宝物は、すべてこの黄金のマスクのインパクトに基づくものであり、オマージュのようなものであろう。

博物館の収蔵ルームは100部屋を越え、神々やファラオの石像、金銀や宝石が散りばめられた宝飾品、アクセサリー、装身具、パピルスなどさまざまなお宝が所狭しと並べられていた。

しかしやはり目を引くのは、ツタンカーメンの宝物である。巨大な黄金の厨子、黄金の玉座、黄金のベット、護衛のための戦士像や戦車、アラバスターに金や象牙などで緻密な細工が施された香油壺など、その豪華さは図抜けていた。

そしてついに、僕はツタンカーメン王の黄金のマスクと対面した。精巧に金を打ち出して作られたマスクは、ネメス頭巾を被った少年王の面影をたたえている。その表情はどのとなく東洋人的であり、まるで生きているように生々しかった。いやこのマスクは生きている。耳を澄ませば、息使いが聞こえてくるのではないか。

多くの観客の注目を一身に集め、エネルギーを吸い取って今もこのマスクは生きていると僕は感じた。マスクの正面に立つと、もの凄くパワーが強い。クラクラする。近くで倒れてしまった女性もいたくらいだ。

博物館にはファラオの遺骸を集めたミイラ室もあったが、僕はあえて入らなかった。それは見るに忍びなかったからである。彼らはかつてファラオだったのである。強大な権力を持ち、栄華を誇った“キング・オブ・キングス”ラムセス2世のミイラまでも衆生にさらされているのである。なんともいたたまれない気持ちになった。

それを考えると、今も王家の谷でひっそりと眠るツタンカーメンはなんと幸運なことか。

博物館を後にした僕は、繁華街ハーンハリーリを歩きながら今回の旅を振り返っていた。数々の遺跡を巡りさまざまなことを感じた。啓示のようなものもあった。過去世を辿る旅で、過去世の確証を得た訳ではないが、何かを感じ取ることは出来た。それで充分だった。

記憶など甦らなくてもいい。それはすでに“過去”のことなのである。大切なのは“今”だ。僕がエジプトですべきことはすでに終わってる。さあ、先に進むんだ。そう強く想った。

※この記録は、僕がまだアデプトプログラムを受ける以前のものであり、現在は過去世や前世という概念を支持していません。しかし、当時の記述を尊重しオリジナルのまま掲載しています。過去世や前世に関する現在の見解については、形而上学セミナー”アデプトプログラム”にて、ご確認ください。